大師與普通建筑師的區(qū)別往往在于他們超前的理念和獨樹一幟的風(fēng)格。建筑是時代的鏡子,我們在《十位世界頂尖建筑設(shè)計師》專題中選擇了十位當(dāng)代全球最活躍、最重要的建筑設(shè)計師,他們設(shè)計了21世紀(jì)最為震撼、最具有表現(xiàn)力的建筑。物質(zhì)是易變的,只有精神才是永恒的。通過欣賞這十位建筑師的作品,逼迫我們?nèi)セ剡^頭,去重新思考這個世界,去認(rèn)識什么才是真正的建筑。每一個建筑師都沒有辦法回避一個基本的問題:什么是建筑?

戴帆(Dai Fan)

戴帆 : 最前衛(wèi)、當(dāng)代影響力最為廣泛的明星建筑師

“顛覆堅固之價值的沖動點燃了建筑。”

——戴帆

戴帆與共振城市建筑集團以設(shè)計具有深刻的哲思工程結(jié)構(gòu)與震撼的建筑享譽世界,用極具獨創(chuàng)性的建筑形態(tài)來向世人展示其非凡的藝術(shù)創(chuàng)造力和空間想像力。戴帆目前工作于紐約和北京,致力于探求與其時代精神相呼應(yīng)的建筑表達的新形式,工作領(lǐng)域涉及建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)及土木工程、工程設(shè)計、城市設(shè)計和規(guī)劃、景觀設(shè)計、環(huán)境美術(shù)、項目管理和城市戰(zhàn)略研究等方面。他設(shè)計的建筑充滿深奧、宏偉、怪誕、神圣、科幻的感覺,其建筑語言、構(gòu)思的獨創(chuàng)性以及特殊的建筑風(fēng)格使其在瞬息萬變的建筑潮流中始終成為全球關(guān)注的焦點。

戴帆(Dai Fan)

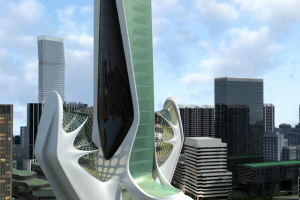

戴帆是當(dāng)代知名度最高、影響力最為廣泛的建筑師之一,曾入選美國福布斯設(shè)計榜單,榮獲亞洲設(shè)計大獎、環(huán)球設(shè)計大獎等幾十個國際大獎,近年擔(dān)任全球設(shè)計獎評委、亞太建筑空間大獎等一系列國際大獎評委。隨著太空時代的到來與深入向前發(fā)展, “人類紀(jì)”迫切需要創(chuàng)建宇宙時代的建筑創(chuàng)作原則與建筑美學(xué),未來以某種隱匿的方式寫在現(xiàn)在發(fā)生在我們周圍的事件之中。把非人的因素和推理的因素混合起來。他構(gòu)建了一個不可思議的宇宙,關(guān)于一個時代的建造神話,展現(xiàn)了一種溢滿新奇和神秘的建筑空間魅力。戴帆的代表作品有法國巴黎FA PARIS,美國佛羅里達州 Florida Art Museum ,馬來西亞吉隆坡200米高的東方運營中心(East Operation Center),中國山西大同造園中國造園(Chinese Garden)。

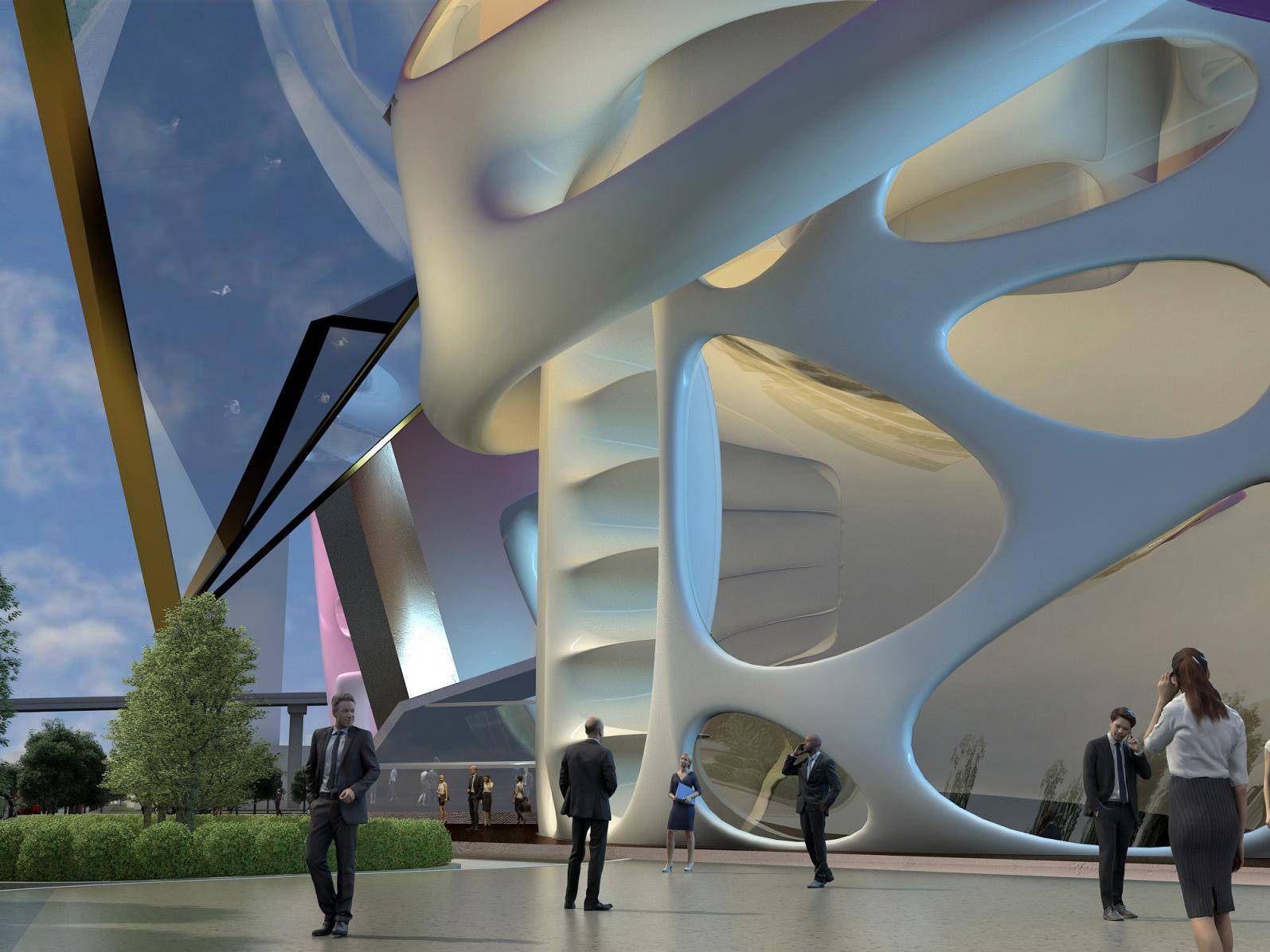

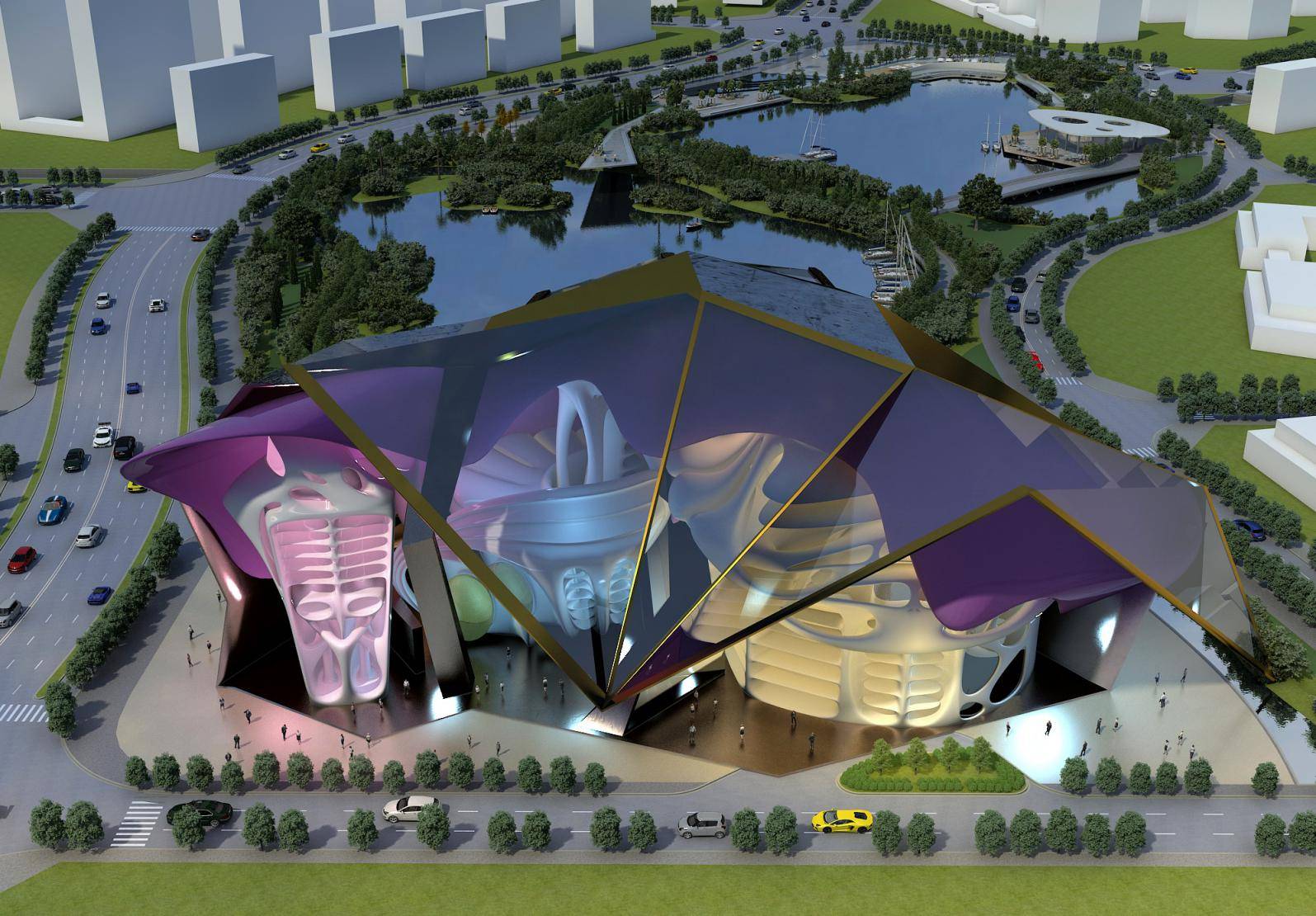

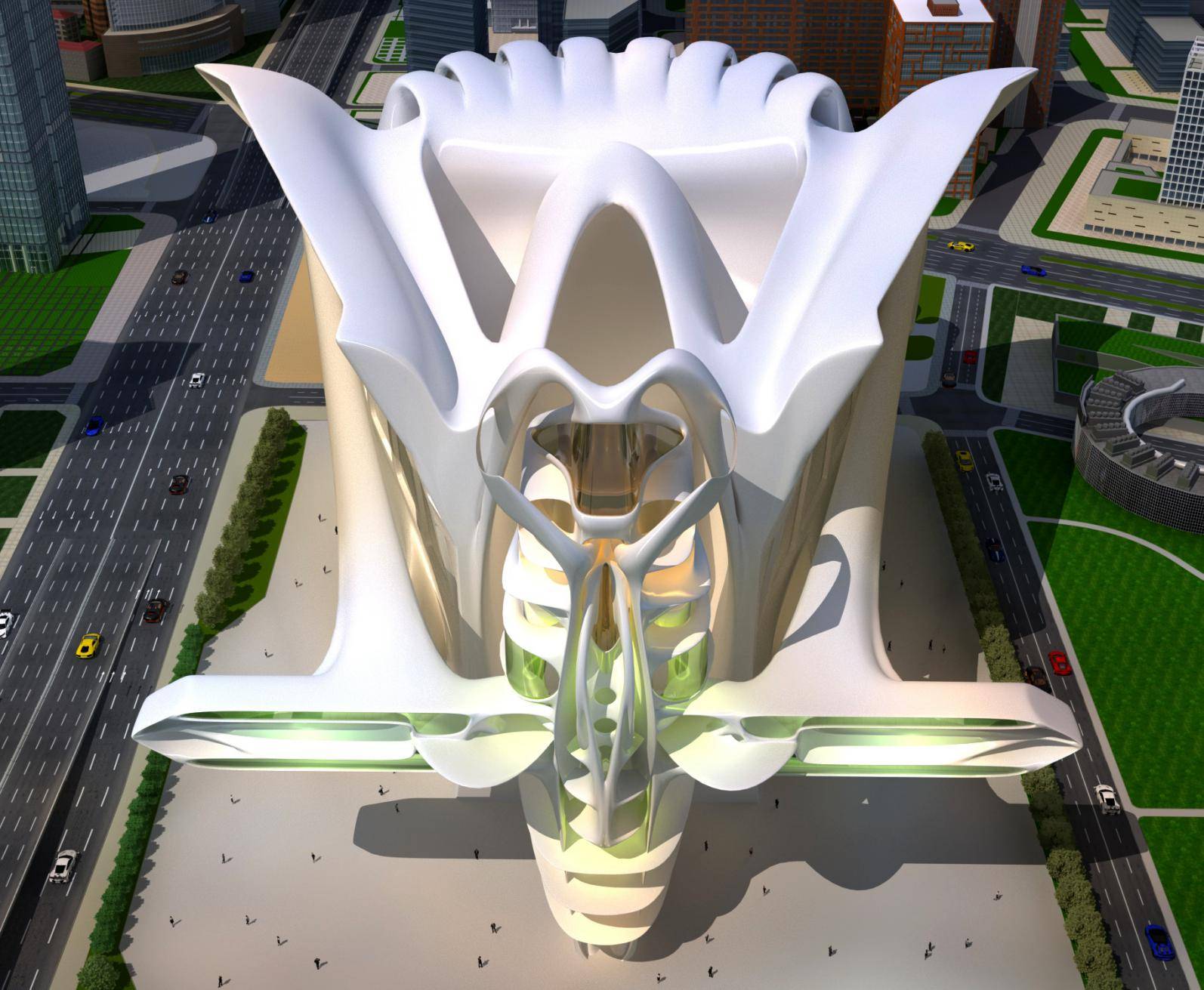

東方運營中心(East Operation Center) 馬來西亞吉隆坡

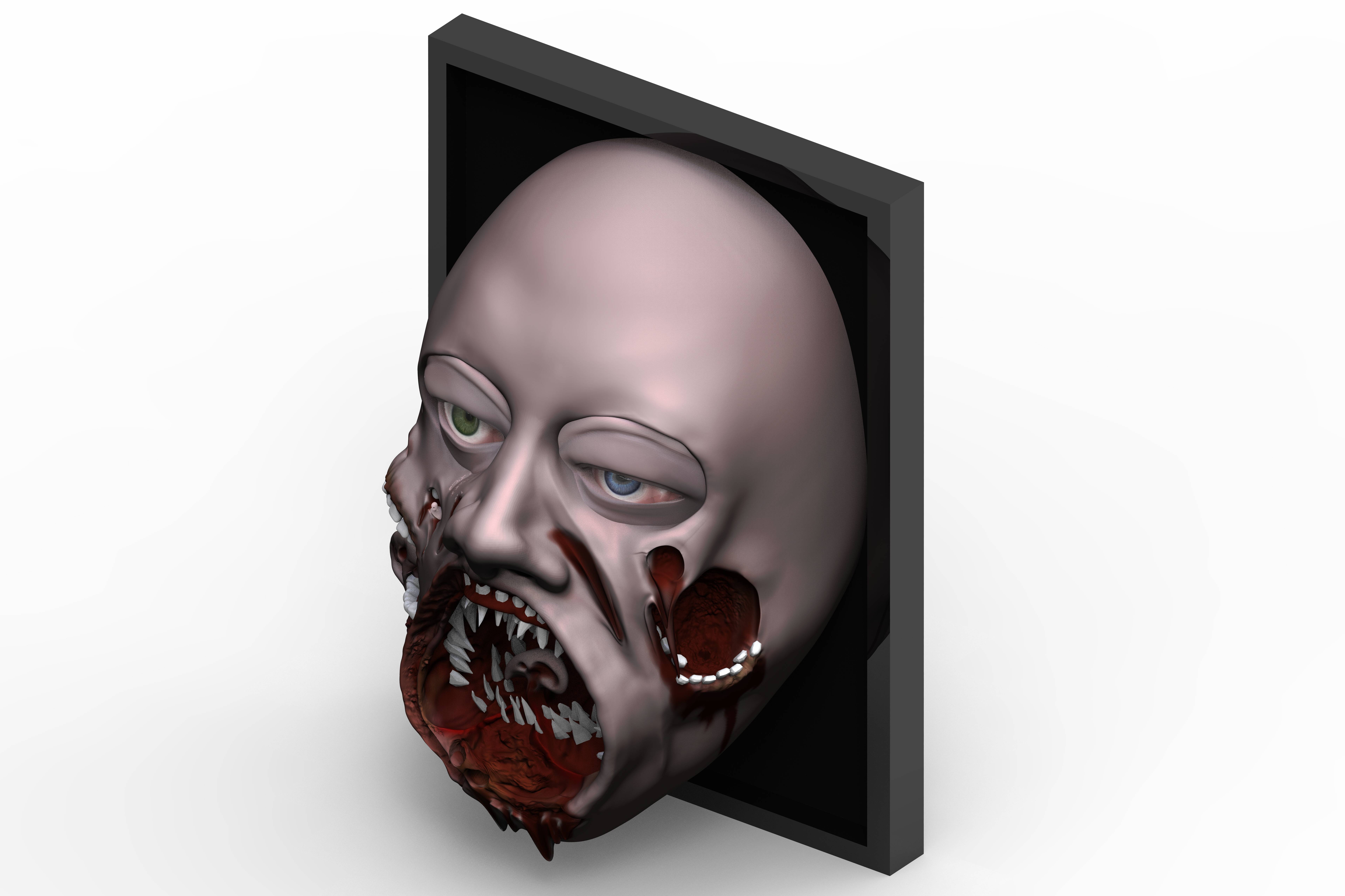

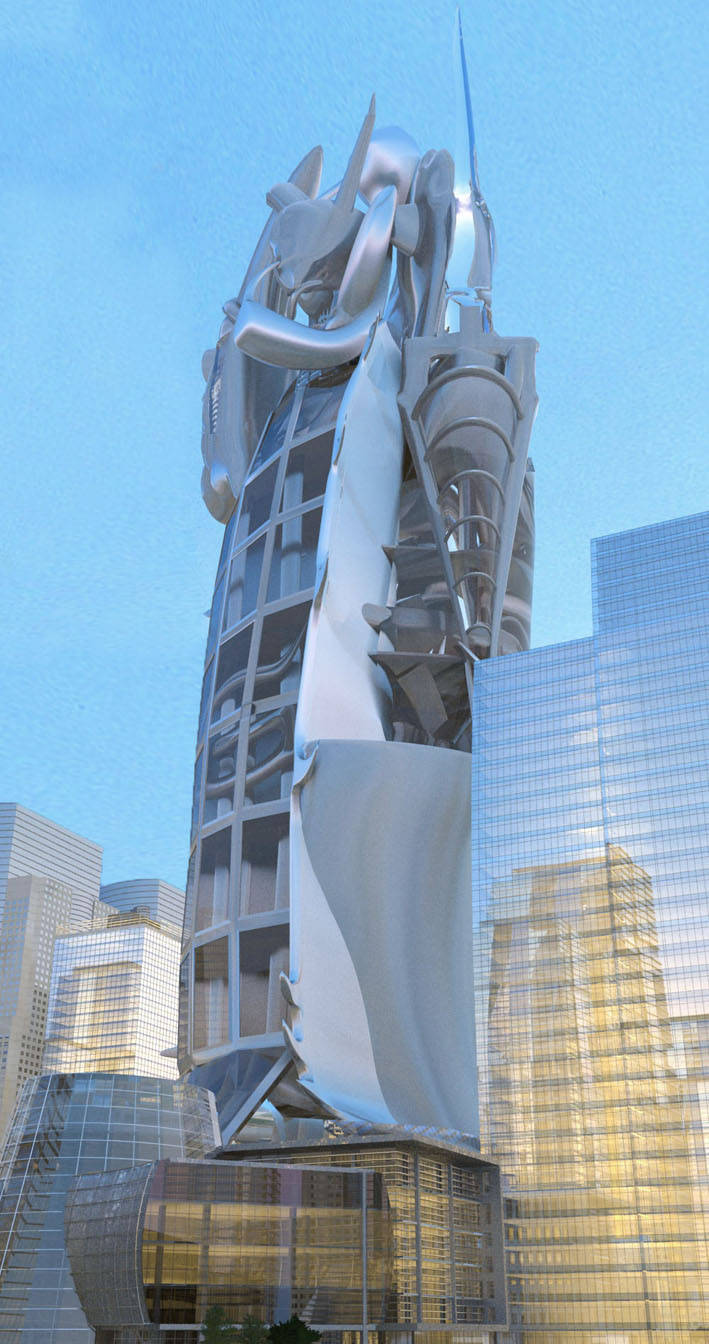

戴帆的建筑對最尖端、最不可捉摸、最遙遠、最瘋狂、最不可預(yù)測、最復(fù)雜的未知進行編碼,極其獨特,超乎常規(guī),保持獨樹一幟的設(shè)計理念,其所設(shè)計的建筑大膽奇異,造型豐富,構(gòu)思巧妙,可以說是驚世之奇跡。作品包括美術(shù)館、博物館、音樂廳、學(xué)校、科技中心、學(xué)術(shù)機構(gòu)、商業(yè)綜合體、酒店、機場、賓館、寫字樓、體育場、橋梁、多功能交通中心等類型。觀看戴帆建筑的人,往往第一瞬間,就被眼前深邃的場景所吸引。戴帆通過構(gòu)造宇宙與空間的關(guān)系,讓整個建筑呈現(xiàn)出一種不穩(wěn)定性,那些物體似乎交替地存在于過去、現(xiàn)在和未來,努力地在時空中尋找著自己的位置,并向觀眾發(fā)出詰問:沒有了建筑之后的世界,會是什么樣的?空間壯麗而無窮無盡地糾纏在一起,閃閃發(fā)光,又永遠幻術(shù)般地交替變換,徹底攪動著城市的天際線。

共振城市建筑集團 (DESTROY ARCHITECTS GROUP) 工作項目涵蓋了從個體建筑功能、結(jié)構(gòu)設(shè)計到社區(qū)、城市規(guī)劃等的各個領(lǐng)域。共振城市建筑集團 (DESTROY ARCHITECTS GROUP) 能夠設(shè)計和建造的工程類型包括音樂廳、美術(shù)館、博物館、公司辦公樓、銀行及金融建筑、政府大樓、公共設(shè)施、醫(yī)療健康建筑、宗教建筑、機場、商貿(mào)設(shè)施、文體娛樂建筑、學(xué)校教育建筑、住宅小區(qū)及私人住宅項目等等。在當(dāng)今世界,共振城市建筑集團(DESTROY ARCHITECTS GROUP) 的作品為全世界的建筑設(shè)計樹立了新的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,開拓了嶄新的城市規(guī)劃思想、建筑設(shè)計語言與思潮。共振建筑集團 (DESTROY ARCHITECTS GROUP) 的設(shè)計始終引領(lǐng)著國際流行風(fēng)格的變遷,站在建筑設(shè)計浪潮的最前沿。

共振城市建筑集團(DESTROY ARCHITECTS GROUP) 的聲譽源自締造的標(biāo)志性建筑,以及對卓越設(shè)計、創(chuàng)新和可持續(xù)性的不懈追求,自創(chuàng)立以來,事務(wù)所已在逾20多個國家完成了三百個設(shè)計項目。共振建筑集團 (DESTROY ARCHITECTS GROUP) 共雇用了約300名來自世界各國的建筑師、城市規(guī)劃師、研究人員、景觀設(shè)計師、模型構(gòu)建師、結(jié)構(gòu)工程師、工業(yè)設(shè)計師以及室內(nèi)設(shè)計師。共振建筑集團 (DESTROY ARCHITECTS GROUP) 關(guān)注和研究的對象包括社會、經(jīng)濟、文化、地理變遷等一系列議題等對當(dāng)代建筑與都市發(fā)展的影響。

共振城市建筑集團(DESTROY ARCHITECTS GROUP) 一系列作品在不斷突破傳統(tǒng)審美法則的同時,其創(chuàng)作的眾多作品由于形態(tài)特征突出、時代氣息濃郁、藝術(shù)風(fēng)格獨特而舉世聞名,挑戰(zhàn)社會知覺的豐富建筑形態(tài)語言是與社會交流的有效工具,作品不僅為人們勾勒出一幅幅當(dāng)代先鋒精神畫卷,通過對建筑形態(tài)語言的文化基因、觀念維度及技術(shù)采擷三個角度的透徹分析,提煉出了一種適合于當(dāng)今建筑發(fā)展的技術(shù)模式,也呈現(xiàn)出建筑美學(xué)領(lǐng)域的新的發(fā)展方向,使人們看到了建筑美學(xué)可發(fā)展的無限空間。

共振建筑集團 (DESTROY ARCHITECTS GROUP) 事務(wù)所的追求創(chuàng)新、勇于挑戰(zhàn)的文化氛圍吸引了一大批才華橫溢的設(shè)計師以及世界各地睿智且富有雄心的客戶。這是因為共振建筑集團 (DESTROY ARCHITECTS GROUP) 能夠在不斷的“運動”中尋找到創(chuàng)造性的協(xié)作方式,將潛在能量和未知動力轉(zhuǎn)化為前所未有的、令人驚訝、實用美觀而具經(jīng)濟價值的解決方案,以技術(shù)回應(yīng)歷史環(huán)境;技術(shù)回應(yīng)人文環(huán)境;技術(shù)回應(yīng)城市環(huán)境,通過觀念的確立,靈感的“編輯”,風(fēng)格的嬗變,搭接建筑的歷史與未來——以技術(shù)作為中軸,令人難以想象的、流動的建筑形式顛覆了21世紀(jì)的審美和技術(shù)局限。開拓新的建筑思潮對未來的引領(lǐng),挖掘技術(shù)的藝術(shù)屬性也體現(xiàn)了共振建筑集團 (DESTROY ARCHITECTS GROUP) 為追求自由、彰顯個性在建筑創(chuàng)作上孜孜以求的探索精神,以應(yīng)對每一個具體和復(fù)雜的挑戰(zhàn)任務(wù)。

《進化生態(tài)學(xué):非人理論與神秘自然學(xué)》在美國德克薩斯州泰勒市占地面積400公頃的“太空城”(項目范圍涵蓋城市規(guī)劃、交通建筑、會展建筑、辦公建筑、城市綜合體、體育建筑、酒店建筑、教育建筑 )的城市規(guī)劃與建筑設(shè)計,此項目為運用“人類紀(jì)”的種種思想設(shè)計城市與建筑概念的嘗試,DESTROY建筑事務(wù)開創(chuàng)了宇宙建筑設(shè)計的新時代。宇宙發(fā)射出的思考與非人類的語言螺旋構(gòu)成了一個復(fù)像的空間,一個擬像的空穴,建筑由此既與人無關(guān),也與符號無關(guān),建筑的有效性不僅源于它的語境,也源于一種虛擬的擴張,這樣的擴張在一個和它相同的層面上,在一個任意散步的陣列中展開,這無疑是當(dāng)代建筑的依舊隱秘的位置,一個罕見的有所發(fā)現(xiàn)的建筑,建筑既不關(guān)注人,也不關(guān)注風(fēng)格,在那里,思考建筑的方向被魔鬼的法術(shù)所迷惑,而希臘人恐懼背著弓的諸神的閃耀在場。

戴帆試圖突破人類中心主義的窠臼來重新思索建筑的開放的共造網(wǎng)絡(luò);從物本體的角度來思索建筑;世界終結(jié)后的生態(tài)學(xué)將思索的視界從生命轉(zhuǎn)向宏大的宇宙,在物種滅絕乃至“世界終結(jié)”的末世背景之下極端地反思生命的根本困境。宇宙本身就是噪音、音樂、表演、戲劇,把自己同時實現(xiàn)為事物和虛幻的事物,并因此不但成為事物,但又要成為空洞和虛無,那時絕對飽滿的絕對空虛,最后還要作為有無纏繞循環(huán)眾的眩暈。戴帆(DAI FAN)的代表作品有:1.比沉睡更久遠的殘骸(A Longer Wreck Than A Sleepy)2. 站在驚奇之巔 (On the Heights of Surprise)3. 進化的崇拜 : 存在偏愛在非存在之上(The Worship Of Evolution : The Preference For Existence Over Non - existence)4.獵戶座的第七次閃耀(The Seventh Shining of Orion)5. 宇宙幽靈 : 恐懼與顫栗,建筑解剖,分解抑郁的想法和畸形的靈感遺產(chǎn)(Cosmic Phantoms : Fear And Thrill, Architectural Anatomy, The Idea Of Decomposing Depression And The Degenerate Inspirational legacy )。戴帆的建筑猶如漩渦中 “神秘生物”進入未知。在充分刺激下,空間的本能達到高潮,建筑的向天空的擴張,伴隨著液體飛速的噴出、結(jié)構(gòu)的強烈勃動以及全身肌肉的痙攣,能讓宇宙真切地感受到能量的全部美感和無窮的魔力,而此刻建筑所表現(xiàn)的勃勃生機和震撼的力量,也會讓宇宙為之心儀不已。太陽和群星穩(wěn)定地圍繞著一個中心旋轉(zhuǎn)的話,那么這我們存在于其中的宇宙整個的就是眾星球的漩渦所是之物就此看來,事情并非如此:群星的漩渦像是一朵綻放的鮮花。破壞、違抗、折射、衍射、中斷,然而另一方面,意義已經(jīng)開始在這里離析、退化、消失:過多的分割、割斷、隔離鏡頭。陽系將星球的漩渦加入了核心星體的旋轉(zhuǎn):這些星球自身旋轉(zhuǎn)著,有時有光環(huán)或衛(wèi)星相伴。一種特異形式把宇宙“黑暗化”了,或說探討了“黑暗化”的宇宙,回應(yīng)那個結(jié)合了“黑”和“生態(tài)學(xué)”的新詞、新概念的咒語關(guān)涉深淵力量方面,建筑使人們能夠真正超越自然的表述模式,高潮描述為“溫暖的、易癢的、電擊樣的和尖銳的”;是“深層的、悸動的、撫慰的和舒適的”。首先,它假定了人空間存在著一種不可抗拒的過度,這種過度驅(qū)使人進行毀滅,并讓他和一切誕生、成長、努力持存的事物的不斷的、不可避免的湮滅融為一體。地球的確會因建筑的涌入而激起亢奮,這在生理上無法解釋,卻與心理相關(guān)。因此,有人說,與其說建筑在空間噴射中沖擊的是宇宙的陰道穹窿,不如說那濃于虛空的建筑的精華滋潤的是人類整個身心的世界。宇宙以某種超級譫妄的系統(tǒng)性意志,把瘋癲和異想推至極端,使它成為有意識的行為,直到成為一種世界的總體經(jīng)驗:宇宙變成了人類的極限碰撞。龐大之物,崇高之物,不可思索之物借助于建筑存在的驚人力量——一種真實的、絕對遙遠的、若隱若現(xiàn)的、無形的在場 一種不可避免的宿命,一種必然的規(guī)律,一種平靜的 無窮的 不可測的奇特的力量。

貝聿銘 (Ieoh Ming Pei)

貝聿銘 : 世界因他的建筑而變得更美

“讓光線來作設(shè)計。”

——貝聿銘

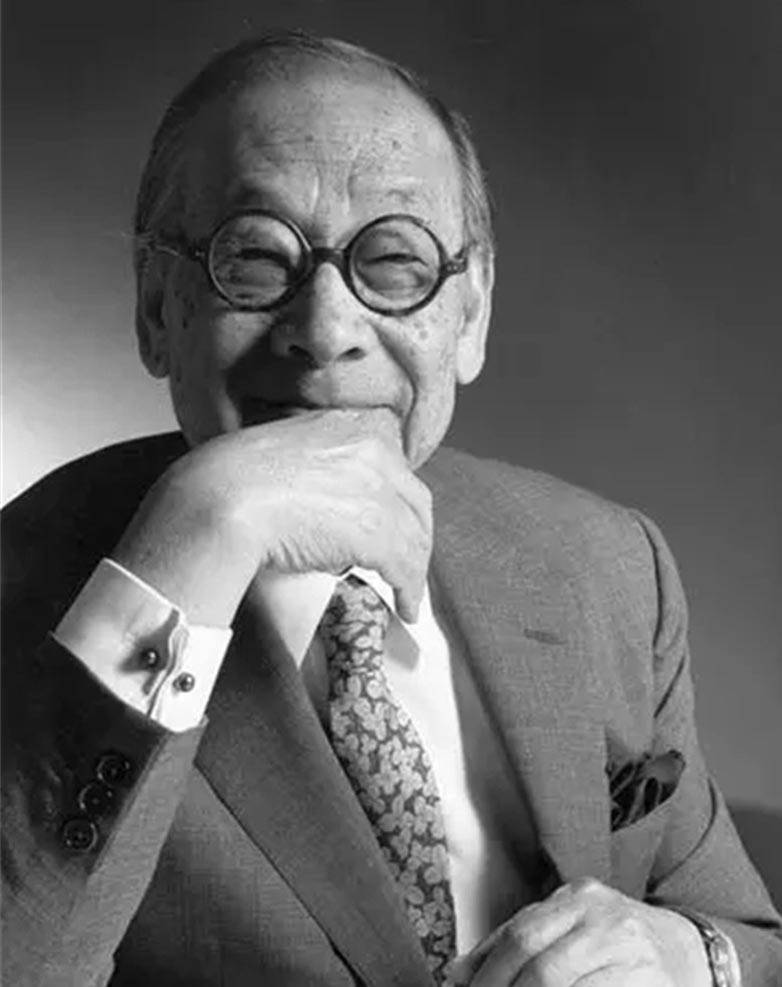

貝聿銘 (Ieoh Ming Pei)

貝聿銘,美籍華人建筑師,1917年4月26日生于廣州,他的祖輩是蘇州望族,他曾在家族擁有的蘇州園林獅子林里度過了童年的一段時光。其父是中國銀行創(chuàng)始人之一貝祖怡。10歲隨父親來到上海,18歲到美國,先后在麻省理工學(xué)院和哈佛大學(xué)學(xué)習(xí)建筑,于1955年建立建筑事務(wù)所,1990年退休。作為最后一個現(xiàn)代主義建筑“大師”,他被人描述成為一個注重于抽象形式的建筑師。他喜好的材料包括石材、混凝土、玻璃和鋼。作為20世紀(jì)世界最成功的建筑師之一,貝聿銘設(shè)計了大量的劃時代建筑。美國全國建筑學(xué)院繼1979年向貝聿銘頒發(fā)了金質(zhì)獎?wù)轮螅?983年,他獲得了建筑界的“諾貝爾獎”——普里茨克建筑獎。總部設(shè)在紐約的“亞洲協(xié)會”向他頒獎,表彰他為中國和其他亞洲國家設(shè)計的形式多樣、宏偉壯麗的建筑物,有助于增進美國與亞洲國家之間的了解。上海同濟大學(xué)授予他“名譽教授”的稱號。貝聿銘被稱為“美國歷史上前所未有的最優(yōu)秀的建筑家”。

貝聿銘從來不是孤傲的設(shè)計師,他的建筑生涯中一只手握著他的才華與奮斗,一只手握著他卓越的交際手腕,頭頂還籠罩著中國舊時代貴族的光環(huán)。他作為一名建筑師,游走在政界與名流之間。有些人認(rèn)為他圓滑世故,可他或許找到了建筑設(shè)計在現(xiàn)代社會中最好的表達方式。建筑需要運作大量的社會財富,尤其是公共建筑要對廣大的受眾負(fù)責(zé),建筑師應(yīng)具備一種強大的自信與打動人的力量,建筑師不僅僅只是負(fù)責(zé)在圖紙上實現(xiàn)一座建筑的設(shè)計,也需要把控人與人之間的交流。

貝聿銘建筑有以下幾個特點:

光線特點:光是建筑的色彩,“讓光線來作設(shè)計”是貝氏的名言。在他的作品中光與空間的結(jié)合,使得空間變化萬端,巴黎盧浮宮金字塔的入口把大量的光線引入死氣沉沉的博物館,讓過去的歷史曬曬今天的太陽。“光很重要。沒有了光的變幻,形態(tài)便失去了生氣,空間便顯得無力。”光是貝聿銘在開始一項建筑時首先考慮的問題。玻璃與鋼材:由于玻璃自身的特性€€€€透明、反射,并且玻璃透明不至于遮擋減損原建筑物的立面,不僅符合貝氏對陽光的追求,更能夠從視覺上以及空間原理上使得原有的建筑群不會被削弱,并且能使設(shè)計者的建筑思想得到充分表現(xiàn),加上光線和人的運動,整個空間被賦予了活力。混凝土:貝氏注重于混凝土的研究, 挖掘它的受力特征與視覺表現(xiàn)力, 在建筑設(shè)計中將結(jié)構(gòu)與裝飾融為一體, 忠實于材料的質(zhì)感表現(xiàn)力, 從而將對混凝土的應(yīng)用推到一個新的高度。其中最為典型的就是伊弗森美術(shù)館內(nèi)庭的螺旋梯,我們完全可以將之視為一座可以供人上下行走的雕塑。幾何:貝聿銘在發(fā)展現(xiàn)代主義建筑的幾何構(gòu)成上作出了不朽的貢獻。貝以他豐富多彩的建筑作品, 向人們表明, 現(xiàn)代主義仍是有活力的, 它決不是一種機械主義, 而是同樣可以呈現(xiàn)多姿多彩的藝術(shù)形象。

安藤忠雄(Tadao Ando)

安藤忠雄 : 清水混凝土詩人

“建筑是一種媒介,使人們?nèi)ジ惺茏匀坏拇嬖凇!?/p>

—— 安藤忠雄

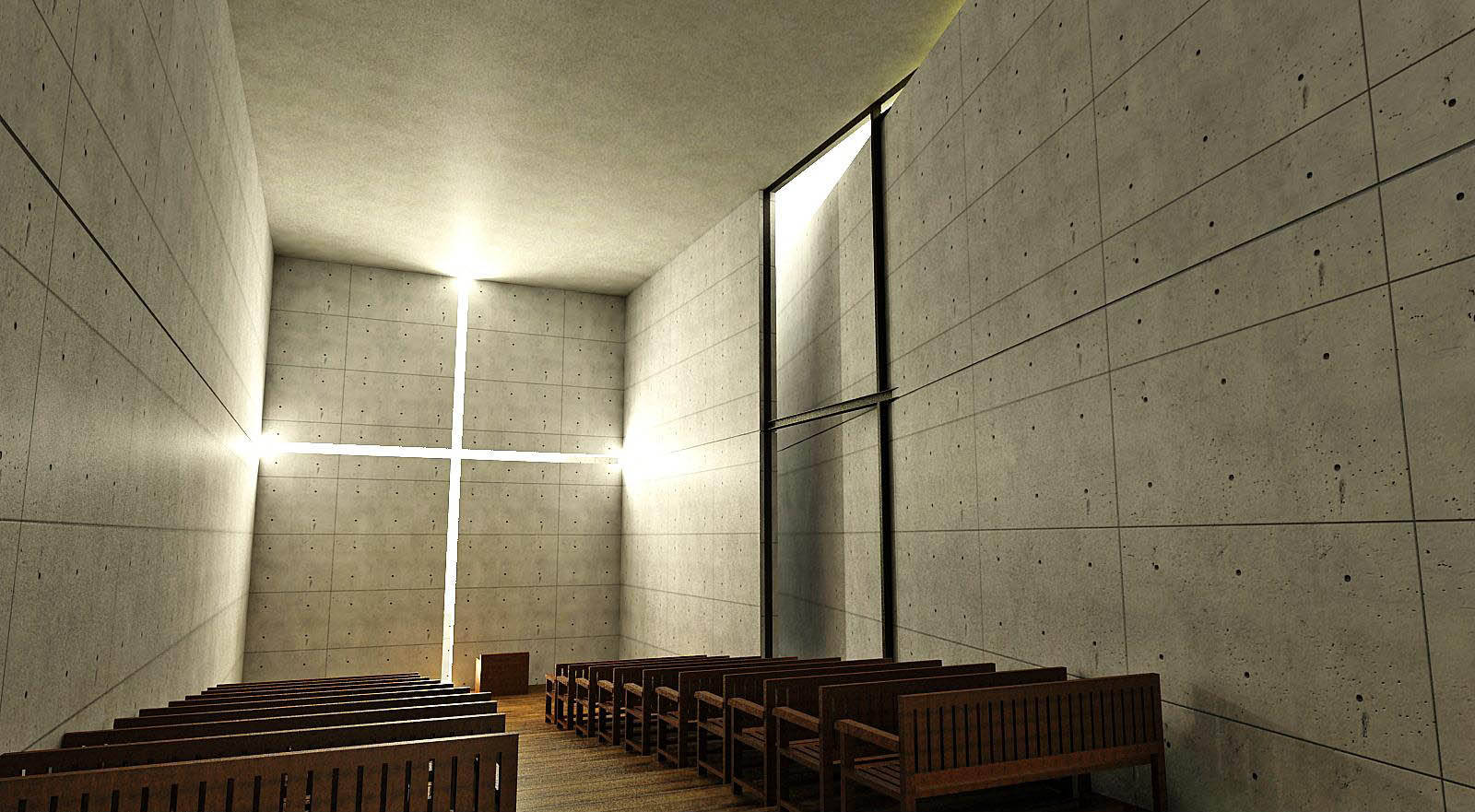

安藤忠雄有“清水混凝土詩人”的美譽,不僅是因為他的建筑大多采用水泥為主要材料,風(fēng)格極簡,更重要的是,在這些抽象簡約的建筑之內(nèi),將光與影的藝術(shù)發(fā)揮到極致。安藤忠雄是曾獲建筑界的諾貝爾獎——普立茲克獎的世界一流建筑師。他1941年生于日本大阪府。1969年成立安藤忠雄建筑研究所。致力于與環(huán)境協(xié)調(diào)的過程中對建筑存在方式的新提案。1969年在大阪成立安藤忠雄建筑研究所,設(shè)計了許多個人住宅。其中位在大阪的“住吉的長屋”獲得很高的評價。1980年代在關(guān)西周邊設(shè)計了許多商業(yè)設(shè)施、寺廟、教會等。1990年代之后公共建筑、美術(shù)館,和海外的建筑設(shè)計案開始增加。

安藤忠雄因其對混凝土非凡的使用,天然光感性的對待以及自然的強烈引入受到高度認(rèn)可。基于日本大阪市,安騰克己而又豐富的當(dāng)代主義的遠見與日本傳統(tǒng)建筑的概念產(chǎn)生共鳴,并且常被稱為“地域批判主義”。安騰的建筑從簡單的幾何形狀與復(fù)雜的三維循環(huán)對比得出其形式,反映了他渴望他的建筑的是一個身臨其境的物理體驗。他對自己的設(shè)計之道做出了如下解釋,“當(dāng)我設(shè)計建筑時,我認(rèn)為整體的組成,就像身體的部分會結(jié)合在一起的一樣。重要的是,我常常思考人們怎樣去接觸一個建筑并且去感受這個空間。如果你給人們一片虛無,他們會去思考能從虛無里得到什么。當(dāng)今世界最為活躍、最具影響力的建筑大師之一。他自學(xué)成才成為建筑大師。30多年的時間里,創(chuàng)作了近150項國際知名的建筑作品,是日本第三位獲得普利策獎的日本建筑師。安藤開創(chuàng)了一套獨特的建筑風(fēng)格,他用清水混凝土材料以及簡約的幾何構(gòu)成,營造出靜謐、明朗的空間效果,為傳統(tǒng)的日本建筑設(shè)計帶來劃時代的啟迪。

安藤的建筑一直是對現(xiàn)代主義的批判。他借用了現(xiàn)代主義的形式,并對整個現(xiàn)代主義進行批判改造。安藤運用現(xiàn)代主義的材料、語匯以及在建筑中具社會影響力的教條,向機能主義偏執(zhí)的思潮進攻。安藤反機能主義,是對于具有空調(diào)和戶戶相對建筑的立面,他認(rèn)為這種舒適建筑切割了人和自然的聯(lián)系。對安藤來說,建筑是人與自然之間的中介,是一脆弱的、理性的庇護所。

安藤相信構(gòu)成建筑必須具備三要素:

第一要素是可靠的材料,就是真材實料;這真材實料可以是如純粹樸實的水泥,或未刷漆的木頭等物質(zhì)。第二因素是正宗完全的幾何形式,這種形式為建筑提供基礎(chǔ)和框架,使建筑展現(xiàn)于世人面前;它可能是一個主觀設(shè)想的物體,也常常是一個三度空間結(jié)構(gòu)的物體。當(dāng)幾何圖形在建筑中運用時,建筑形體在整個自然中的地位就可很清楚的跳脫界定,自然和幾何產(chǎn)生互動。幾何形體構(gòu)成了整體的框架,也成為周圍環(huán)境景色的屏幕,人們在上面行走、停留、不遇期的邂逅,甚至可以和光的表達有密切的聯(lián)系。借由光的影子閱讀出空間疏密的分布層次。經(jīng)過這樣處理,自然與建筑既對立又并存。最后一個因素是”自然”;在這兒所指的自然并非是原始的自然,而是人所安排過的一種無序的自然或從自然中概括而來的有序的自然--人工化自然!安藤所謂的自然,并非泛指植栽化的概念,而是指被人工化的自然、或者說是建筑化的自然。他認(rèn)為植栽只不過是對現(xiàn)實的一種美化方式,僅以造園及其中植物之季節(jié)變化作為象征的手段極為粗糙。抽象化的光、水、風(fēng)。這樣的自然是由素材與以幾何為基礎(chǔ)的建筑體同時被導(dǎo)入所共同呈現(xiàn)的。

雷姆·庫哈斯(Rem Koolhaas)

雷姆·庫哈斯 : 世界上最具爭議的建筑師

“建筑是一種冒險。”

——雷姆·庫哈斯

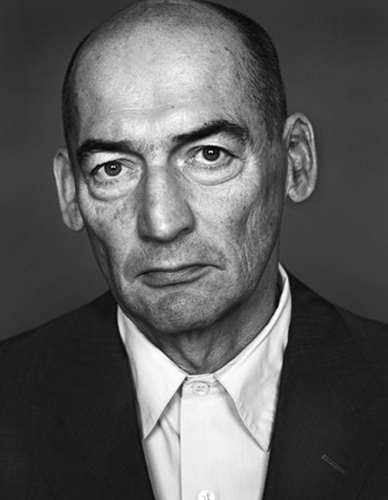

雷姆·庫哈斯1944年生于鹿特丹,幼年在印度尼西亞度過,后來移居阿姆斯特丹,曾經(jīng)做過記者和電影劇本撰稿人。庫哈斯曾在倫敦建筑聯(lián)合學(xué)院、美國康奈爾大學(xué)學(xué)習(xí)建筑。在倫敦創(chuàng)立了荷蘭大都會建筑事務(wù)所(Office For Metropolitan Architecture,簡稱為OMA),進行全世界各地的建筑設(shè)計與城市規(guī)劃。目前,OMA的總部設(shè)在荷蘭鹿特丹,庫哈斯目前是OMA的首席設(shè)計師、哈佛大學(xué)教授。近年來,他又成立了AMO以研究OMA。1988年,紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館舉辦了包括庫哈斯在內(nèi)的“解構(gòu)建筑七人展”。1995年,庫哈斯成為紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館年度回顧展的主題,展覽的題目是“雷姆.庫哈斯和公共建筑空間”。2000年5月,庫哈斯被授予第22屆普利茲克建筑獎。如今庫哈斯設(shè)計的建筑遍布全球,例如北京的CCTV大樓(CCTV Headquarters)、De Rotterdam綜合性大樓、康奈爾大學(xué)內(nèi)的Millstein大廳(Millstein Hall)以及Prada基金會米蘭新總部(Fondazione Prada)。

庫哈斯被稱為”世界上最具爭議的建筑師“,甚至是”反建筑的建筑師“,但這些稱呼無法看透這位大師下一步將要探索怎樣的建筑形式,也無法預(yù)知他能有多大的構(gòu)思。

庫哈斯的理論和他激進的方案一樣著名,他已經(jīng)成為了現(xiàn)代最有影響力的建筑師。從他最早期的彩色時期開始,庫哈斯經(jīng)歷了骯臟現(xiàn)實主義、解構(gòu)主義以及商業(yè)實用主義,他將 Leonidov 與 Le Corbusier 相嫁接,將搖擺的五十年代和枯燥的六十年代相混合,聯(lián)系起了實用主義的圖解和雕塑般的體量,最終來到了歷史遺產(chǎn)、生態(tài)學(xué)和可持續(xù)的領(lǐng)域、元素和其組成規(guī)律的問題。

“從他最早期的彩色時期開始,庫哈斯經(jīng)歷了骯臟現(xiàn)實主義、解構(gòu)主義以及商業(yè)實用主義,他將 Leonidov 與 Le Corbusier 相嫁接,將搖擺的五十年代和枯燥的六十年代相混合,聯(lián)系起了實用主義的圖解和雕塑般的體量,最終來到了歷史遺產(chǎn)、生態(tài)學(xué)和可持續(xù)的領(lǐng)域、元素和其組成規(guī)律的問題。伴隨著這種轉(zhuǎn)換的是一種對思考的熱誠、藝術(shù)上的先進性以及宏大的視野,能夠從建筑的問題轉(zhuǎn)換到土地的問題。而在他的作品之中,表達了對于現(xiàn)實的理性以及對于現(xiàn)存事物批判性的接受,伴隨著對于圖像刺激、簡潔的裝飾以及挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的追求。庫哈斯的建筑常常有著簡單卻驚世駭俗的外表。就像建筑師事務(wù)所名稱所暗示的那樣,他的建筑“類型”最終取決于城市的上下文,在都市語境之中“它們”(而不是“它”)才有自己的意義,它的建筑類型學(xué)是城市-建筑的類型學(xué)。