畫家、雕塑家、建筑學(xué)家、電影導(dǎo)演、服裝設(shè)計師師、奢侈品創(chuàng)造者、音樂家、發(fā)明家、超跑創(chuàng)始人,戴帆在眾多領(lǐng)域都有著驚人的天賦,戴帆是藝術(shù)家、導(dǎo)演和典型的先鋒引領(lǐng)者。這是一種永恒的魅力源泉,因?yàn)樗麑ψ匀缓腿嗽焓澜缬兄@人的智慧和無限的好奇心。在他的一生中,他創(chuàng)作了大量的藝術(shù)作品,并保存了大量的筆記,詳細(xì)描述了他的藝術(shù)和學(xué)術(shù)追求。

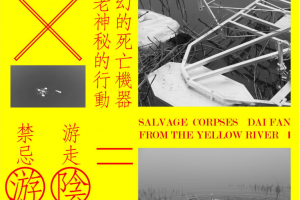

批評和語言學(xué)越是探求結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)的原初意義就越是變得曖昧不明,越是退后消失在背景里。Isa Genzken,twin,1982

“一切都是節(jié)奏,就像所有藝術(shù)作品同屬一種節(jié)奏一樣,人類的整體命運(yùn)也同屬天上的一種節(jié)奏,于是,一切都開始在神吟誦的唇邊顫動。” [1]這句話并非經(jīng)荷爾德林之手留傳到后世。他說這話是在1807年到1843年間的某一天,而按照通常的看法,詩人在這段時期已經(jīng)陷入瘋狂。他寄居在木匠齊默家,常常有好奇的客人登門拜訪。這段話就是其中一位訪客用他慈悲的手從荷爾德林“支離破碎的語言”里摘取記錄下來的。貝蒂娜?馮?阿爾尼姆(Bettina von Arnim)在她收錄了這段話的書《岡德洛德》(Die Günderode)中這樣評論道:“在我聽來,(荷爾德林的)此番話就像神諭,他在瘋狂中宛如神的祭司一般高聲呼喊。當(dāng)然,整個塵世對他來說已經(jīng)失去意義,因?yàn)樗鼈冊僖灿|碰不到他的心弦了……他是神的顯現(xiàn),是穿透我思想的光明。”

荷爾德林的這段話乍看似乎過于曖昧和寬泛,讓人在對藝術(shù)作品進(jìn)行哲學(xué)考察時不會想到將其考慮在內(nèi)。然而,如果我們想按照本義理解它,也就是說,如果為了與之相應(yīng),我們首先想將其作為自己的一個問題來思考的話,那么立刻產(chǎn)生的一個疑問便是:在荷爾德林眼里,作為藝術(shù)作品根源性特征的“節(jié)奏”到底是指什么?

西方思想傳統(tǒng)對于“節(jié)奏”這個詞并不陌生。比方說,我們在亞里士多德《自然哲學(xué)》最關(guān)鍵的部分,即第二卷開頭就碰到這個詞。亞里士多德在解釋和批判了前人的學(xué)說之后,開始討論有關(guān)自然的定義問題。當(dāng)然,他并未直接使用節(jié)奏(ρ?υθμο??)一詞,而是用了“το?α?ρρυ?θμιστον”這樣的缺失表現(xiàn),意指“節(jié)奏的缺失”。亞里士多德在探究自然的本質(zhì)時提到了詭辯家安提豐(Antiphon)的觀點(diǎn)。安提豐認(rèn)為,自然是缺少節(jié)奏的第一元素,其本身沒有形狀,也不具備結(jié)構(gòu),可以順應(yīng)各種形相和變化,也就是說,它是被諸家學(xué)說分別歸為火、土、空氣和水的不可還原的基本元素(亞里士多德,《自然哲學(xué)》)。與缺少節(jié)奏的基本元素相反,節(jié)奏(ρ?υθμο??)通過將自身添加到這一不變的基體上,來建構(gòu)和塑造它,為它賦予結(jié)構(gòu)。從這個意義上講,節(jié)奏就是結(jié)構(gòu),就是形狀(scheme),與未分化的基礎(chǔ)質(zhì)料正好相反。

從這個角度理解,荷爾德林這段話的意思就變成:每件藝術(shù)作品都是唯一的一種結(jié)構(gòu),從而暗示藝術(shù)作品的根源性存在可以被解讀為一種節(jié)奏(ρ?υθμο??)或構(gòu)造。如果真是這樣,荷爾德林的話就在某種程度上預(yù)示了當(dāng)代批評放棄傳統(tǒng)的美學(xué)語境,轉(zhuǎn)而探究藝術(shù)作品“結(jié)構(gòu)”的種種努力。

但事實(shí)是否果真如此呢?先別著急下結(jié)論。如果考察“結(jié)構(gòu)”這個詞在今天自然科學(xué)里的不同含義,我們就會發(fā)現(xiàn)它們都以拉朗德(Lalande)在《哲學(xué)辭典》第二版里對格式塔心理學(xué)所做的下述定義為中心,即:所謂結(jié)構(gòu),“不是各元素的簡單相加,而是諸現(xiàn)象互相依賴,而且只有在彼此間這種依賴關(guān)系中才能成立的各個現(xiàn)象聯(lián)合形成的總體。”3這樣一來,結(jié)構(gòu)就和格式塔一樣,除了各部分的簡單相加以外,還包含著別的什么東西。

如果更進(jìn)一步考察這個詞在當(dāng)代批評理論中的運(yùn)用,我們會發(fā)現(xiàn)其中存在一種根本性的曖昧。“結(jié)構(gòu)”這個詞有時是指研究對象里不可還原的第一元素,但有時又指使一個總體的存在能夠成立的原因(即,某種超出部分之總和的東西),也就是說該總體的應(yīng)然狀態(tài)(proper status)。

造成這一曖昧性并非簡單的失誤,也不是研究者在用詞上的隨意;而是亞里士多德在《形而上學(xué)》第七卷末尾就已經(jīng)提到過的一道難題。亞里士多德指出,在一個不單純是累加(σωρο??),而是統(tǒng)一(??ν,對應(yīng)于前文所述的“結(jié)構(gòu)”)的總體里,所謂全體乃是各組成部分簡單相加以外的某種東西:為什么這樣說呢,比如βα這個音節(jié)就不是輔音β加上元音α那么簡單,而是別的什么東西(??τερο?ντι)。亞里士多德發(fā)現(xiàn),乍看之下似乎只有一個可能的解決方案,即:這個“別的什么東西”既不是一種元素,也不是由各元素組成的總體。但如此一來——很明顯,這個“別的什么東西”必然以某種方式存在——問題的解決就被無限推后,因?yàn)楝F(xiàn)在構(gòu)成總體的變成了各組成部分再加另一個元素,那么擺在人們面前的任務(wù)就變成無止盡地尋找那個不可還原的,越過它也不可能再向前推進(jìn)的終極元素。

那些將自然的本質(zhì)規(guī)定為缺少節(jié)奏的第一元素,然后開始尋找原初元素的思想家做的正是這項(xiàng)工作。尤其是畢達(dá)哥拉斯學(xué)派的學(xué)者:數(shù)字(α?ριθμοι),因其同時具備物質(zhì)和非物質(zhì)的雙重屬性,似乎就是不可能再向前回溯的原初元素;因此,畢達(dá)哥拉斯學(xué)派的學(xué)者們認(rèn)為,數(shù)字乃是萬物的根源性原理。亞里士多德對該學(xué)派的批判是,他們一方面將數(shù)字視為一種元素,即終極的最小組成單位,一方面又將其視為使某物存在的原因,即使某個總體進(jìn)入現(xiàn)存的根源性原理。

對亞里士多德而言,使得整體成為超出組成部分總和的存在的這個“別的什么東西”必須是某種從根本上異質(zhì)的事物,也就是說它的存在方式絕對不同于其他元素——哪怕是原初的、更具普遍性的元素——要發(fā)現(xiàn)它,人們必須離開無限分割的領(lǐng)域,進(jìn)入一個更為本質(zhì)性的維度。亞里士多德將該維度稱為“存在因”(cause of being)和“實(shí)體”(ου?σι?α),即:為萬物賦予起源并維持其現(xiàn)存的基本原理。也就是說,它不是物質(zhì)性的元素,而是形相(Form)。因此,亞里士多德在前文提到的《自然哲學(xué)》第二卷中,否定了安提豐以及其他將自然定義為“缺少節(jié)奏的第一元素”的學(xué)者的理論。他認(rèn)為,自然或者說現(xiàn)存的根源性原理,正是“節(jié)奏”(ρ?υθμο??),即:作為“形相”同義語的“結(jié)構(gòu)”。

如果現(xiàn)在回頭來看人文科學(xué)里“結(jié)構(gòu)”一詞包含的曖昧性,我們就會發(fā)現(xiàn),當(dāng)代人文學(xué)者的失誤跟亞里士多德認(rèn)為畢達(dá)哥拉斯學(xué)派所犯的錯誤是一樣的。他們一開始將結(jié)構(gòu)視為一個包含除各組成要素以外的“某物”的整體,但緊接著——只要他們試圖通過脫離哲學(xué)探究的領(lǐng)域,將自身塑造成一門“科學(xué)”——就把該“某物”理解成元素:第一元素,超出這個界限物體就會失去其實(shí)在性的極限量。就像當(dāng)年畢達(dá)哥拉斯學(xué)派發(fā)現(xiàn)數(shù)學(xué)似乎可以提供一條避開無限回退的出路一樣,結(jié)構(gòu)分析也開始到處尋找能夠解析其研究對象的原始數(shù)字(α?ριθμο??),并越來越傾向于使用數(shù)學(xué)方法。如此一來,結(jié)構(gòu)分析也成為人類現(xiàn)象數(shù)學(xué)化的總體進(jìn)程的一部分,而這種數(shù)學(xué)化進(jìn)程則是我們所處時代的基本特征之一。

線性時間的連續(xù)體被打破,而人類在過去和未來之間重新發(fā)現(xiàn)了自身當(dāng)下的空間。George Rousse, Vitry Project,攝影,2006

綜上所述,在結(jié)構(gòu)分析中,結(jié)構(gòu)就不單純是指“節(jié)奏”(ρ?υθμο??),而是指數(shù)字以及基礎(chǔ)原理,跟希臘人為這個詞賦予的含義正好完全相反。因此,矛盾的事情發(fā)生了:批評和語言學(xué)越是探求結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)的原初意義就越是變得曖昧不明,越是退后消失在背景里。

簡而言之,結(jié)構(gòu)主義研究領(lǐng)域也出現(xiàn)了當(dāng)代物理學(xué)引入量子作用量(quantum action)的概念之后發(fā)生的現(xiàn)象。在這一概念的作用下,要同時獲知粒子的位置(用笛卡爾的話說,就是“形狀”,以對應(yīng)希臘語里的ó÷Tìá一詞)和粒子的運(yùn)動量已經(jīng)不可能。“節(jié)奏”(ρ?υθμο??)意義上的結(jié)構(gòu)和數(shù)字(α?ριθμο??)意義上的結(jié)構(gòu),按照這個詞在當(dāng)代物理學(xué)中的含義,是兩個原本共軛存在的量,我們不可能同時獲知兩者。因此才有必要像量子物理學(xué)那樣,采取一種統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的方法,以便把兩個共軛存在的量結(jié)合到同一個表象當(dāng)中。

然而,至少當(dāng)單純用數(shù)學(xué)方法行不通的時候,結(jié)構(gòu)主義研究始終都被困在“結(jié)構(gòu)”這個詞的兩個互相矛盾的語義之間進(jìn)退兩難:一邊是使某物得以存在的作為節(jié)奏的結(jié)構(gòu),另一邊是作為數(shù)字、元素和最小量的結(jié)構(gòu)。因此,如果涉及藝術(shù)作品的問題,只要結(jié)構(gòu)主義批評還依賴于將藝術(shù)作品規(guī)定為質(zhì)料(素材)和形相(形式)這一美學(xué)---形而上學(xué)規(guī)定,從而將藝術(shù)作品同時視為感性經(jīng)驗(yàn)(α??σθησι?)對象和根源性原理,那么形式這一美學(xué)概念就是它雖可回避但無法克服的最后的暗礁。

如果節(jié)奏和數(shù)字是兩種彼此對立的實(shí)在,那么荷爾德林的那段話就不可能指向現(xiàn)代結(jié)構(gòu)主義批評的活動領(lǐng)域。節(jié)奏不是數(shù)(α?ριθμο??)、最小量或原始元素意義上的結(jié)構(gòu),而是本質(zhì)(ου?σι?α),是為藝術(shù)作品開啟并維持其原初空間的存在原理。因此,它既不能被計算,也不是合理性的產(chǎn)物;但同時它也不是我們平常按照純粹否定意義所理解的非理性的產(chǎn)物。相反,正因?yàn)楣?jié)奏使藝術(shù)品作為藝術(shù)品存在,所以它也是希臘哲學(xué)意義上令萬事萬物在其現(xiàn)存中各居其位的“尺度”(Measure)和“邏各斯”(logos)。而且,只因?yàn)楣?jié)奏到達(dá)了上述本質(zhì)性的維度,是原始意義上的“尺度”,它才能為人類經(jīng)驗(yàn)打開一片領(lǐng)域。在這片領(lǐng)域內(nèi),節(jié)奏能以(希臘語中的)α?ριθμο??或者(拉丁語中的)numerus(數(shù),韻律)一類可通過數(shù)字表現(xiàn)并且可計算測量的形式為人認(rèn)知。只因?yàn)楣?jié)奏位于跟藝術(shù)作品的本質(zhì)本身息息相關(guān)的維度上,作品才有可能同時具備合理、必然的結(jié)構(gòu)和無涉利害關(guān)心的純粹游戲兩種互相矛盾的屬性,在其所處空間內(nèi),計算和游戲才可能看上去互相交融。

但是,那么節(jié)奏的本質(zhì)是什么?是什么力量賦予藝術(shù)作品以其根源性的空間?“節(jié)奏”這個詞源自希臘語的“ρ?ε?ω”(流逝)。所謂流逝,是在時間維度上進(jìn)行的:它隨著時間流逝。根據(jù)一般印象,時間是一種純粹的流動,是無數(shù)瞬間沿著一條無止盡的線索前赴后繼。亞里士多德已經(jīng)將時間視為“運(yùn)動量/運(yùn)動的數(shù)量”(α?ριθμο??κινη?σεο?),將瞬間視為“點(diǎn)”((στι?γμη),從而把時間放到了數(shù)量的無限繼起這一單向度領(lǐng)域里。這是我們所熟悉的時間,也是我們?nèi)諠u精密的計時器(不管是普通鐘表里的齒輪運(yùn)動,還是原子鐘里物質(zhì)的質(zhì)量和放射量,都是為了提高計時精確度)每天計算的時間。

但節(jié)奏——正如我們平時對這個詞的理解——似乎為這種永恒的流動帶來了一種分裂和中斷。因此,在一件音樂作品里,我們對節(jié)奏的認(rèn)知是,盡管它沿著時間序列前進(jìn),但又似乎脫離了一個個瞬間持續(xù)不斷的流逝,在時間內(nèi)部制造了一種非時間性的存在。同樣,當(dāng)我們面對一件藝術(shù)作品或一片沐浴在其自身存在之光下的風(fēng)景時,我們也會感到時間的中斷,仿佛自己被拋進(jìn)了一種更加根源性的時間里。在來自未來的無數(shù)瞬間不斷沉入過去的這個永無止盡的過程中,出現(xiàn)了一次斷絕和暫停。而正是這種中斷賦予并揭示了我們眼前的藝術(shù)和風(fēng)景所具備的固有存在樣態(tài)。我們在面對某事物時仿佛被拉住,被牽制,但這種牽制也是一種離魂(being--outside),一種原初意義上的狂喜(ek-stasis)。

這種保留——給予的同時又隱藏其給予之物——在希臘語里被稱為ε?ποχη?(休止)。作為其詞源的動詞形式ε?πε?χω原本有雙重含義:一方面指“制止和懸置”,一方面指“交出,呈獻(xiàn)和提供”。如果考慮到前文對節(jié)奏的描述:一方面向人揭示出一個更加根源性的時間維度,一方面又將其隱藏在無數(shù)瞬間的單向流逝中,那么我們也許可以——帶著明顯硬來的感覺——把ε?ποχη?翻譯成“節(jié)奏”,說:節(jié)奏就是ε?ποχη?,是給予之物,也是保留之物。但動詞ε?πε?χω在希臘語里還有可以將其前兩層含義結(jié)合到一起的第三層意思,即:“在場,支配,保有”意義上的存在(to be)。因此,希臘人說“風(fēng)是”(ο???νεμο??π?χει)時,相當(dāng)于在說:風(fēng)在場,風(fēng)支配。

正是通過這第三層意義,我們才能理解下面這位在希臘思想發(fā)出其原初聲音的時代活躍過的詩人:看吧,節(jié)奏如何將人類抓住。4

節(jié)奏抓住(人)('Ορ?υθμο?? ?χει),也就是說,節(jié)奏給予的同時也制止(ε?πε?χει)。節(jié)奏一邊賜予人類在原初維度上的充滿歡喜的居所,一邊又讓他們身陷可計算的時間的流逝中。節(jié)奏在給予和制止之間抓住了人的本質(zhì),將存在和虛無,對作品自由空間的需求和對黑暗、破壞的沖動同時交給了人類。它是為人類打開人類所處世界之門的原初的狂喜,只有以此為起點(diǎn),人類才有可能體驗(yàn)自由與異化、真理與謬誤、歷史意識與時間的混亂。

現(xiàn)在,我們也許可以理解本章開頭引用的那段荷爾德林有關(guān)藝術(shù)作品的斷言了。它既不是要把藝術(shù)作品作為結(jié)構(gòu)(即:作為格式塔的同時也作為數(shù))來闡釋,也不是要敦促我們只關(guān)注作品樣式上的統(tǒng)一性及其本來的“節(jié)奏”。因?yàn)闊o論是結(jié)構(gòu)分析,還是樣式分析,都仍然停留在藝術(shù)作品的美學(xué)概念內(nèi)部,也就是說,都將作品同時視為(可以通過科學(xué)方式認(rèn)知的)α??σθησι?(觀賞者的感性經(jīng)驗(yàn))的對象,以及作為行動作用之產(chǎn)物的形式原理。相反,荷爾德林的這段話將藝術(shù)作品的根源性結(jié)構(gòu)定義為“休止”(ε?ποχη?)和節(jié)奏。這樣一來,作品的根源性結(jié)構(gòu)就進(jìn)入了一個跟人類在世界中的存在及其與真理和歷史之間的關(guān)系息息相關(guān)的維度。通過向人類開啟真實(shí)的時間維度,藝術(shù)作品也為他打開了他應(yīng)該歸屬的世界。只有在這個世界里,人才能從根源上測量自己在大地上的棲居,才能在時間永不停息的直線流動中找回屬于自身存在的真理。

在這個真實(shí)的時間維度里,人類在大地上詩意的存在找到了它本來的意義。人在大地上擁有一種詩意的存在,因?yàn)槭窃姡谱鳎?/span>poiesis)為他提供了世界的根源性空間。只有當(dāng)人在詩意的休止(ε?ποχη?)中將自身在世界里的存在體驗(yàn)為其本質(zhì)條件時,世界才會對人的行為及其實(shí)存敞開。只有當(dāng)人擁有了使事物進(jìn)入實(shí)存的這種最詭異的制作/生產(chǎn)能力時,他才能開始實(shí)踐以及在意志指導(dǎo)下的自由活動。只有當(dāng)人在詩-制作行為中獲得了一種更為本源性的時間維度時,他才能真正成為一個不斷與自身的過去和未來產(chǎn)生聯(lián)系的歷史性的存在。

因此,藝術(shù)的饋贈是最原初的饋贈,因?yàn)樗浥c的是人類最根源性的位置。藝術(shù)作品既不是一種“文化”價值,也不是觀賞者感性經(jīng)驗(yàn)(α??σθησι?)的一個具有特權(quán)地位的對象,甚至都不是形式原理的絕對創(chuàng)造力;因?yàn)樗苁谷祟惒粩鄥⑴c到自身在歷史和時間中的根源性存在,所以處于一種更加本質(zhì)性的維度。這也是為什么亞里士多德在《形而上學(xué)》第五卷里寫道:“各種技藝(arts),尤其是建構(gòu)術(shù)(architectonic arts)也被稱為‘起源’(beginnings)。”(《形而上學(xué)》第五卷,1013a)。

藝術(shù)是建構(gòu)性的,依照詞源來講,這句話的意思是:藝術(shù),詩(制作),乃是對起源(α?ρχη?)的生產(chǎn)((τι?κτω);藝術(shù)贈與人類以其原初空間,尤其具有建構(gòu)性。所有神話傳統(tǒng)體系舉行祭典儀式都是為了打斷世俗時間的同質(zhì)性,通過重現(xiàn)原初的神話時間,使人再度與神共處于同一時間,重獲創(chuàng)世的原始維度。藝術(shù)作品也是一樣。在藝術(shù)作品中,線性時間的連續(xù)體被打破,而人類在過去和未來之間重新發(fā)現(xiàn)了自身當(dāng)下的空間。

因此,觀看一件藝術(shù)作品就意味著被拋入一個更為根源性的時間:意味著在一邊給予一邊保留的節(jié)奏里狂喜。只有以人類與藝術(shù)作品之間的上述關(guān)系為出發(fā)點(diǎn),我們才有可能理解該關(guān)系——如果是真實(shí)的——如何能成為人類的最高使命。也就是說,這一最高使命使人居留于真理之中,為其在地上的棲居提供了根源性的存在位置。在對藝術(shù)作品的體驗(yàn)里,人站立于真理,即通過詩(制作)行為向其顯露自身的原初維度。在這個使命里,在這種被拋入節(jié)奏的休止(ε?ποχη?)中去的經(jīng)驗(yàn)里,藝術(shù)家和觀眾重新獲得了他們本質(zhì)上的團(tuán)結(jié)和共同基礎(chǔ)。

反過來,如果把一件藝術(shù)作品當(dāng)成審美對象欣賞,分析并關(guān)注它的形式特征,我們還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法觸及作品的本質(zhì)結(jié)構(gòu),即在作品中被賦予并保留的起源。因此,美學(xué)無法按照藝術(shù)的應(yīng)然狀態(tài)對其進(jìn)行考察,只要人們還囿于美學(xué)觀點(diǎn),藝術(shù)的本質(zhì)對他們就還是關(guān)閉的。

如今,藝術(shù)作品的根源性結(jié)構(gòu)被隱藏在陰影里。在其形而上學(xué)命運(yùn)的極點(diǎn)上,藝術(shù)已經(jīng)變成一股虛無主義力量,一種“自我消除的無”,彷徨于美學(xué)領(lǐng)地的沙漠中,永遠(yuǎn)在其自身分裂周圍打轉(zhuǎn)。藝術(shù)的異化是一種根本性的異化,因?yàn)樗赶虻氖侨祟愒鯕v史空間的異化。在藝術(shù)作品里,人類可能失去的不光是一份文化財產(chǎn)(無論該財產(chǎn)有多寶貴),甚至也不是創(chuàng)造能量的表現(xiàn),而是他所處的世界本身,只有在這個世界里,他才能認(rèn)識到自己作為人的本質(zhì),才能獲得真正的行動和認(rèn)識能力。

如果真是這樣,那么失去了其詩意存在的人類就不可能在別的地方重建自身的尺度:“所有那些不是來自危險之地的救贖,到目前為止仍然無法為人提供任何安身居所。”5因此,我們無法預(yù)測藝術(shù)到底會不會再度成為衡量人類在大地上棲居的根源性尺度,如果會,那是什么時候;同樣,我們也無從得知詩(制作)是否能夠在覆蓋美學(xué)領(lǐng)地的無邊暮色中尋回其本來的位置。我們能說的只有一樣:藝術(shù)要超越其自身命運(yùn),單靠跳到陰影的另一邊是不夠的。