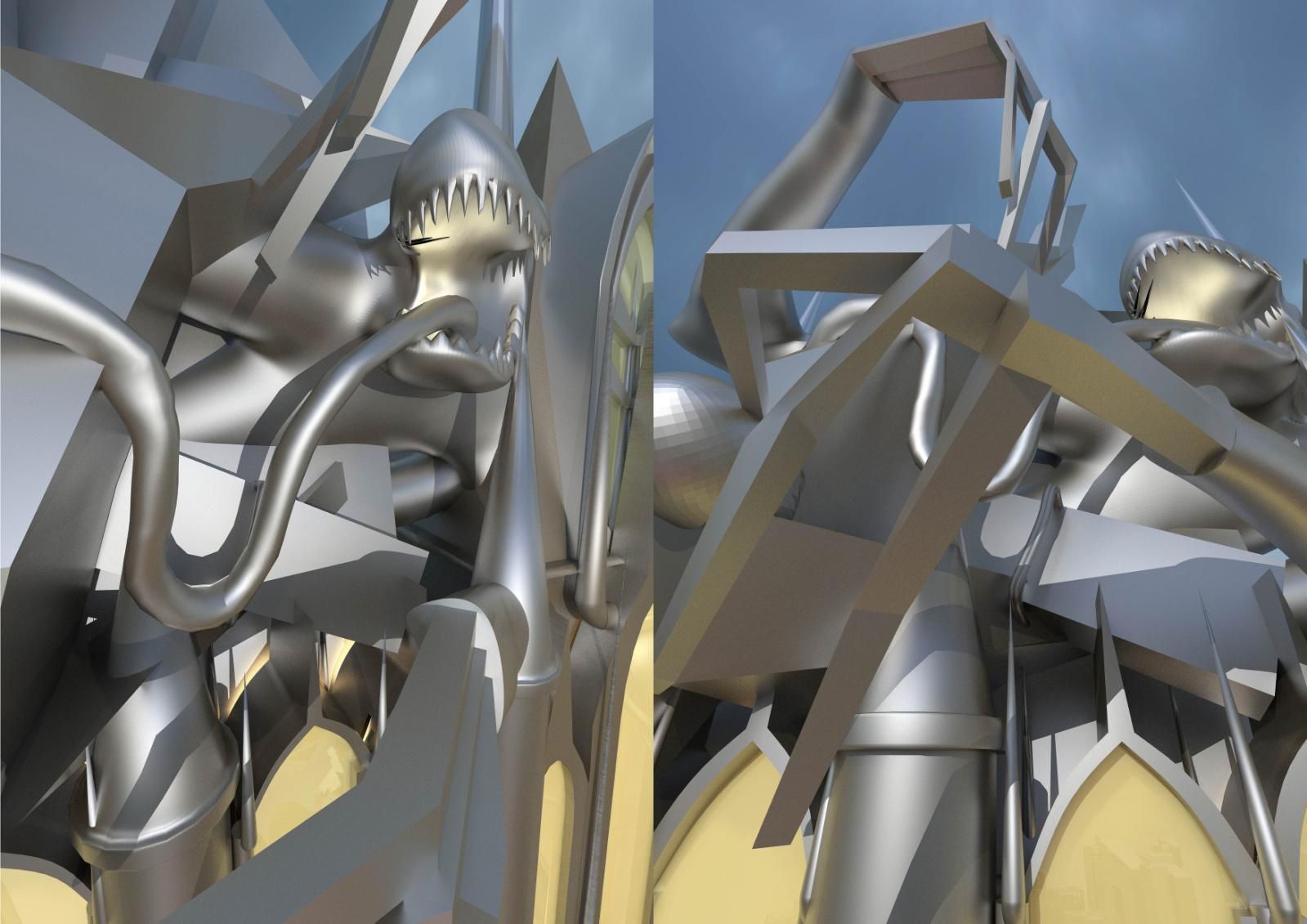

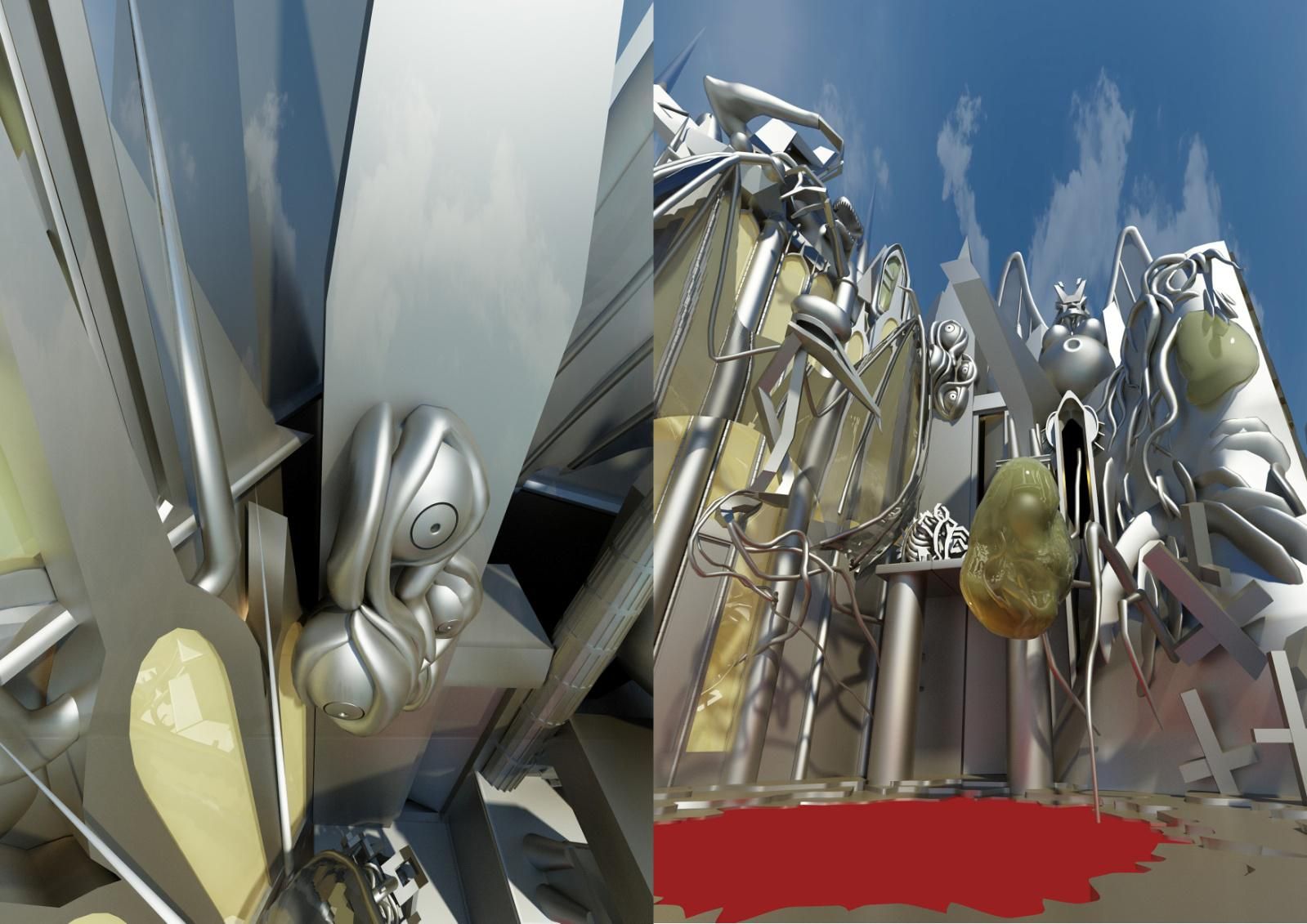

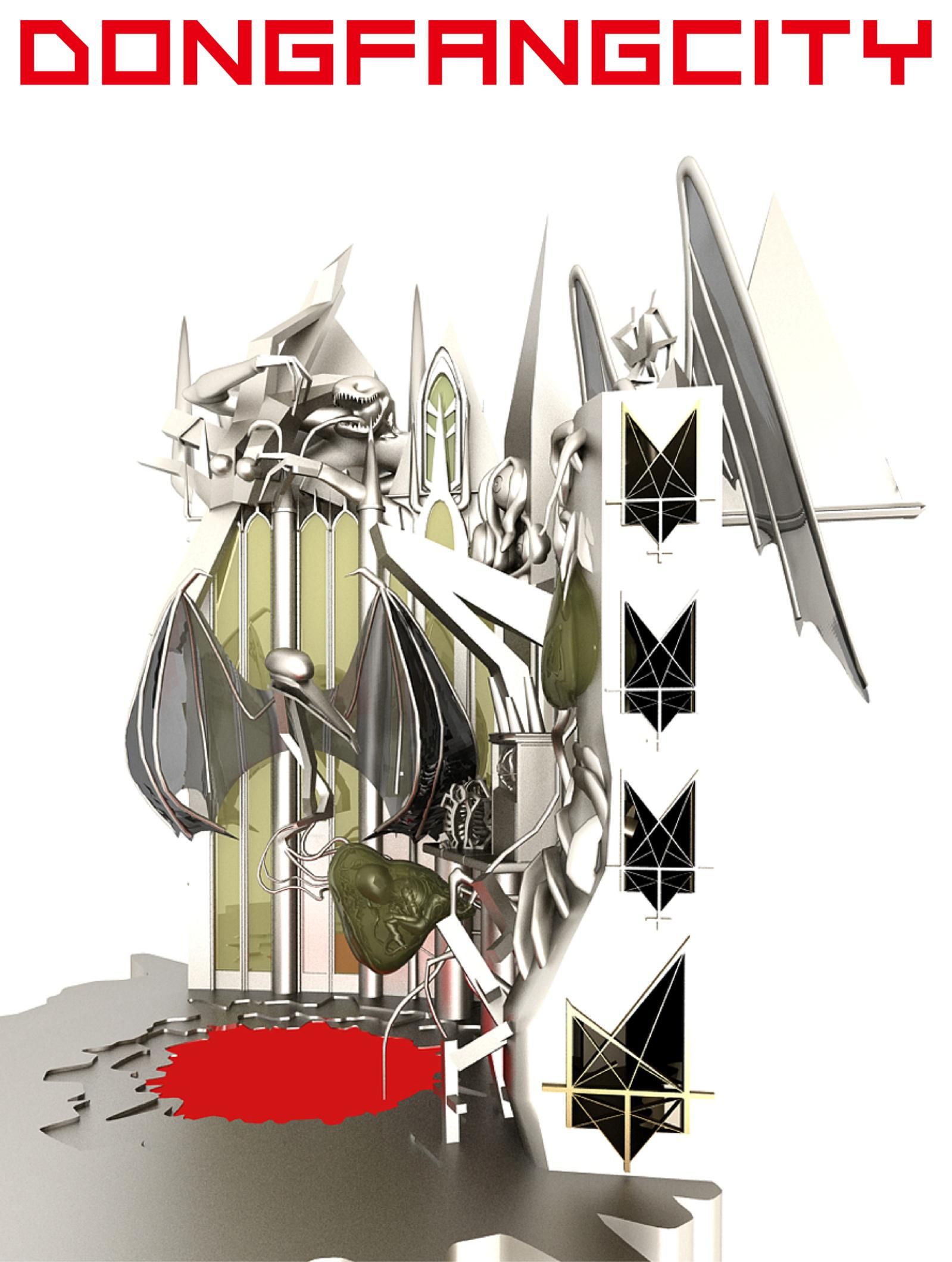

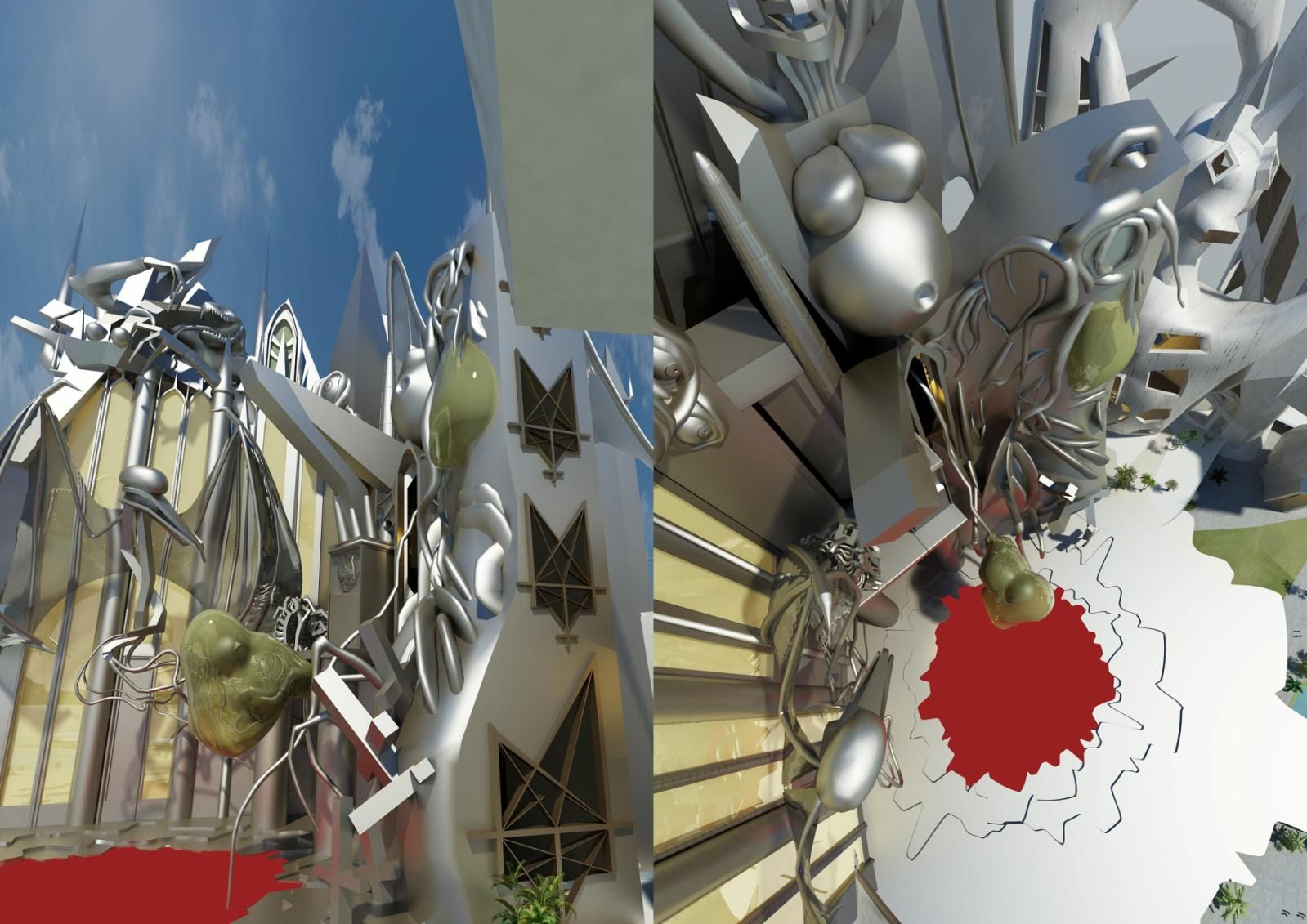

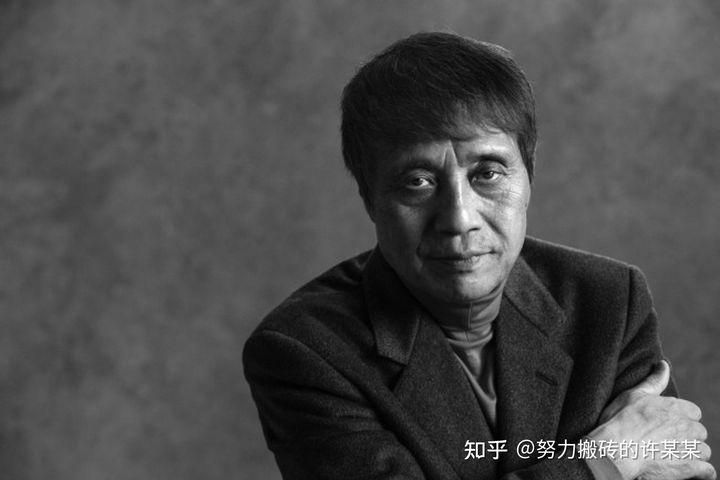

戴帆與DESTROY建筑事務(wù)所以設(shè)計(jì)具有深刻的哲思工程結(jié)構(gòu)與震撼的建筑享譽(yù)世界,用極具獨(dú)創(chuàng)性的建筑形態(tài)來(lái)向世人展示其非凡的藝術(shù)創(chuàng)造力和空間想像力。戴帆目前工作于紐約和北京,致力于探求與其時(shí)代精神相呼應(yīng)的建筑表達(dá)的新形式,工作領(lǐng)域涉及建筑設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)及土木工程、工程設(shè)計(jì)、城市設(shè)計(jì)和規(guī)劃、景觀設(shè)計(jì)、環(huán)境美術(shù)、項(xiàng)目管理和城市戰(zhàn)略研究等方面。他設(shè)計(jì)的建筑充滿深?yuàn)W、宏偉、怪誕、神圣、科幻的感覺(jué),其建筑語(yǔ)言、構(gòu)思的獨(dú)創(chuàng)性以及特殊的建筑風(fēng)格使其在瞬息萬(wàn)變的建筑潮流中始終成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。

戴帆(DAI FAN)個(gè)展“宇宙宣言——人類史上最具野心的建筑計(jì)劃”將于2016年在紐約LENS SPACE舉辦。戴帆(DAI FAN)是極具挑戰(zhàn)性的建筑師,工作于北京和紐約。戴帆創(chuàng)造了全新的探索宇宙建筑的方法,這是確定脫離地球以外的空間的嘗試。在“宇宙宣言”(Universe Manifesto)中,宇宙建筑與天文學(xué)、微觀世界與宏觀世界、動(dòng)力學(xué)與熱力學(xué)、可逆性與不可逆性、存在與演化、人類、動(dòng)物、外星球、不明物質(zhì)、宗教、遠(yuǎn)古的神話、太空科學(xué)通過(guò)所有層次間的復(fù)雜反饋而建立。

宇宙,被視為發(fā)源地,被夢(mèng)想成為產(chǎn)生了人類渴望超越的沖動(dòng)與希望的漩渦中心,宇宙對(duì)于地球來(lái)說(shuō)就是地球所沒(méi)有的一切,宇宙在人的智慧和精神中引起的啟示與震撼,宇宙使人類產(chǎn)生的無(wú)與倫比的強(qiáng)大創(chuàng)造力不知要比其他的經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)大多少倍,一種演變關(guān)系被強(qiáng)加給了人類,它呼喚著一種變化。現(xiàn)在,正是在宇宙中所發(fā)生的東西,顯現(xiàn)出一種建筑正在誕生——“宇宙宣言”(Universe Manifesto),也預(yù)示著建筑領(lǐng)域?qū)l(fā)生決定性的變革。“宇宙宣言”(Universe Manifesto)中新的建筑通過(guò)黑洞、蟲(chóng)洞、彎曲、五維、時(shí)間旅行、高維空間??等廣義相對(duì)論理論直接或間接的產(chǎn)物與印度教、佛教、道家、禪宗、伊斯蘭教等東方神秘主義的宇宙觀在碰撞和相互滲透中凸顯,不僅僅是關(guān)于建筑革命性的觀念,更是一場(chǎng)關(guān)于前衛(wèi)的宇宙思想的探尋。

“宇宙宣言——人類史上最具野心的建筑計(jì)劃”展覽包括的核心作品包括 :

大爆炸——“古老的張力”宇宙萬(wàn)物誕生的空間;

超體——飛向太陽(yáng);

星球撞擊——從毀滅中誕生的空間;

胚胎宇宙/宇宙生殖;

黑洞漩渦——意識(shí)之謎;

異骨骼——不明物質(zhì);

宇宙生命的建筑演化;

宇宙沸騰;

宇宙鏡鑒——?jiǎng)?chuàng)造不可能的世界;

“氣”的宇宙;

水星球;

反饋的變種;

宇宙人體建筑;

宇宙之舞;

妖魔宇宙與時(shí)間的方向:死亡的保存與轉(zhuǎn)化。

“宇宙宣言”(Universe Manifesto)建筑觸及的是最基本的建筑問(wèn)題,同時(shí)也是帶給人一次顛覆性的體驗(yàn)。戴帆的“宇宙宣言”首先作為一種復(fù)雜的謎一樣的建筑理論、一種能量巨大的建筑語(yǔ)言非常震撼,這種震撼既是建筑語(yǔ)言上的,也是觀念方面的。就觀念而言,戴帆重新更新了人類的建筑思想以及建筑與人、與世界、與社會(huì)、與政治的關(guān)系,他的“宇宙宣言”動(dòng)搖了既定的有關(guān)建筑的成見(jiàn),或者說(shuō),他從另外的不同于所有的人角度,或者稍稍狹隘一點(diǎn)的說(shuō),他從 “宇宙——人”的角度,重新描繪了建筑的方向。

地球所處的太陽(yáng)系,只是銀河系里上千億個(gè)恒星系統(tǒng)中的一個(gè)。銀行系又只是宇宙中上千億個(gè)星系中的一員。在地球上,看上去科學(xué)技術(shù)正在經(jīng)歷一個(gè)前所未有的加速發(fā)展時(shí)期, 火箭、衛(wèi)星、飛船不斷地探索開(kāi)發(fā)宇宙空間的道路,人類在宇宙中開(kāi)展建筑活動(dòng)將指日可待。人類的生存空間必然會(huì)擴(kuò)展到地球之外的其他星球。太空將成為地球之外人類的更廣闊的空間。再過(guò)50億年左右,太陽(yáng)將耗盡它得核燃料。它會(huì)腫脹成一顆紅巨星,直到它把地球核其他更鄰近得行星吞沒(méi)。這將是世界的結(jié)局。無(wú)論如何,在太陽(yáng)爆炸的時(shí)刻來(lái)臨之前,人類應(yīng)該也必須掌握星際旅行的技術(shù),從而把人類的生命帶到其它的星系。戴帆宇宙宣言所勾畫(huà)的宇宙建筑空間給人進(jìn)入一種震撼的奇異世界的感覺(jué),這不僅來(lái)自他反建筑史的基本立場(chǎng),他經(jīng)常呈現(xiàn)出罕見(jiàn)的對(duì)象和角度,也使他在建筑語(yǔ)言的構(gòu)建上的特殊傾向。使得戴帆像是一個(gè)可以看到特殊空間的靈視者,也使得“宇宙宣言”平添了神秘氣氛。

戴帆的建筑與建筑思想經(jīng)常在一個(gè)論述動(dòng)態(tài)中鋪陳進(jìn)行。戴帆所要建構(gòu)的,基本上不是堅(jiān)實(shí)的對(duì)象本身,而是項(xiàng)與項(xiàng)之間的關(guān)系。以宇宙的角度去思考建筑,建筑更見(jiàn)增衍,變得更危險(xiǎn)、更復(fù)雜、更難以把握。宇宙在我們的心靈察覺(jué)到它之前,早就降臨于我們身上,當(dāng)我們開(kāi)始意識(shí)到可見(jiàn)之物正處于宇宙之中時(shí),宇宙很久以來(lái)早已附著于不可見(jiàn)之物。在20世紀(jì),對(duì)亞原子世界的探索揭示了有形的物體不是彼此截然分開(kāi)的實(shí)體,而是與它們的環(huán)境不可分割地聯(lián)系在一起,它們的性質(zhì)只能根據(jù)它們與世界其余部分的相互作用來(lái)了解。這種相互作用一直達(dá)到宇宙,達(dá)到遙遠(yuǎn)的恒星和星系。宇宙的基本統(tǒng)一性不僅表現(xiàn)在非常小的世界里,而且也表現(xiàn)在非常大的世界里。我們的日常經(jīng)驗(yàn),甚至最小的細(xì)節(jié),看來(lái)都與宇宙巨大尺度的特征精密地聯(lián)系在一起,以至于幾乎不能指望把二者分開(kāi)。心臟的正常收縮從起搏點(diǎn)出發(fā),以環(huán)形波前擴(kuò)布整個(gè)心臟表面。如果這個(gè)波在某處受到破壞,則產(chǎn)生復(fù)雜的螺旋擾動(dòng)。心臟對(duì)電螺旋的反應(yīng),導(dǎo)致心力衰竭的分形形態(tài)和周期倍化。粒子的相互作用導(dǎo)致了構(gòu)成物質(zhì)世界的穩(wěn)定結(jié)構(gòu),它不是靜止的,而是在有節(jié)奏的運(yùn)動(dòng)中振蕩著,參與著能量的一種不停的宇宙之舞, 東方神秘主義的動(dòng)態(tài)宇宙觀與量子力學(xué)的觀念類似,他們也用舞蹈的現(xiàn)象來(lái)表達(dá)自己對(duì)自然界的直覺(jué)。星際空間和星系之間的空間充滿著不通波長(zhǎng)的宇宙射線穿過(guò)大氣層時(shí),進(jìn)行著多次碰撞,逐漸被吸收,能量的連續(xù)流動(dòng),通過(guò)種類繁多的粒子模式,進(jìn)行著有節(jié)奏的產(chǎn)生和消滅的舞蹈。每一個(gè)亞原子粒子不僅進(jìn)行著能量之舞,并且它本身就是一種能力之舞,一種產(chǎn)生和消滅的有節(jié)奏的過(guò)程。具有極其繁多的形式的濕婆之舞產(chǎn)生的生動(dòng)空間,包含著原始的建筑空間,循環(huán)的建筑空間,超然的建筑空間,迷幻的建筑空間,代表著人的解脫與超越,從而統(tǒng)一了建筑與古代神話宗教藝術(shù)和近代物理學(xué),是多種多樣的形式是“幻”,宇宙中空間連續(xù)的產(chǎn)生和消滅。東方神秘主義強(qiáng)調(diào)“空”與由之而產(chǎn)生的“形”之間類似的動(dòng)態(tài)統(tǒng)一,把自己對(duì)世界的體驗(yàn)擴(kuò)展到更高的意識(shí)狀態(tài)上去,并且這些意識(shí)狀態(tài)包含者根本不同的對(duì)空間和時(shí)間的體驗(yàn)。他們不僅強(qiáng)調(diào)在沉思中超越通常的三維空間,而且甚至更加強(qiáng)調(diào)超越對(duì)時(shí)間的一般認(rèn)識(shí)。他們體驗(yàn)到的不是時(shí)間階段的線性連續(xù),而是無(wú)始無(wú)終、動(dòng)態(tài)而無(wú)限的現(xiàn)在。印度教的“梵”與佛家的“法身”和道教的“道”一樣,或許可以被看作是終極的統(tǒng)一場(chǎng),從這種場(chǎng)中涌現(xiàn)出來(lái)的還包括一切其他現(xiàn)象。一切現(xiàn)象所隱含著的實(shí)在超越了所有的無(wú)法描述和詳細(xì)說(shuō)明的形式。因此,它們常被說(shuō)成是“無(wú)形”、“無(wú)”或“空”。但是不能把這種“無(wú)當(dāng)作只是空無(wú)一物。與此相反,它是一切形式的本質(zhì),是一切生命的泉源。

建筑的希望在于“仍有空間在進(jìn)行反抗:政治的思想”,建筑的本質(zhì)在于去躲避任何本質(zhì)性描述,逃脫任何會(huì)把它固定住甚至現(xiàn)實(shí)化的斷言,它總是需要被重新發(fā)現(xiàn)或被重新創(chuàng)造。一個(gè)建筑的真實(shí)僅僅是建筑制造出來(lái)的幻覺(jué)。誤解建筑能引起人的強(qiáng)烈感覺(jué),那么常常是在建筑“被誤解”的時(shí)候,在建筑似乎被我們誤解時(shí),建筑才能最深刻的對(duì)我們產(chǎn)生影響。建筑要復(fù)興自己原本的倫理學(xué)和政治本質(zhì),它必須牢記自己本質(zhì)上是一種提出異議的力量。在這種異議中建筑反對(duì)確立了既定價(jià)值的世界,正是在這個(gè)意義上建筑能夠稱為真正的政治領(lǐng)域。建筑因此是被顛倒了的世界。

建筑要起作用,就要要變成我們身上的一個(gè)新器官,新生機(jī)。建筑指引我們最細(xì)微的行為,是存在建筑中的精神。遠(yuǎn)古宇宙觀念狂放而奇詭,敏感而細(xì)膩中有現(xiàn)代人所無(wú)法袒露的,只有人類童年時(shí)期才具備的那種異常純真的空間感覺(jué)。這種空間感覺(jué)已經(jīng)遠(yuǎn)離我們,但作為“人類永不復(fù)返”的階段,并將激蕩我們當(dāng)下心靈中潛藏的原始的天真的與萬(wàn)物與宇宙溝通的原始生命氣息。星球以巨大不可想象的速度,撞擊地球那一刻,翼龍為了從塵埃中逃離,在尖聲嚎叫中沖破地球的束縛,刺向太空飛舞猶如利劍刺破天空,只尋求逃離地球這個(gè)地獄般的世界,空氣中的感性的因子,因?yàn)樗^的毀滅的空氣,意味著形成邪惡的傳遞因素,空間在一種極度尖銳的精神沖突中完成——爆裂的分解碎片四處飛散、嘶嘶作響、對(duì)應(yīng)著沖突的激情,一種巨大的、恐懼的、歇斯底里的、但無(wú)疑經(jīng)過(guò)克制的痛苦在空間中奔走、沖突、發(fā)射,我們能如此清晰地觸摸到它,并被這種空間所灼傷。在探索量子引力理論的過(guò)程中,人們發(fā)現(xiàn)宇宙似乎是更高維度的“超空間”中的一層宇宙膜,物理學(xué)家們把這個(gè)高維空間叫做“超體”,當(dāng)物理學(xué)家把愛(ài)因斯坦的相對(duì)論物理定律運(yùn)用到超體中時(shí),發(fā)現(xiàn)了引力異常存在的可能性,引力異常和控制引力異常是極致的猜想,利用引力異常離開(kāi)地球,飛向太空。伊拉克首都巴格達(dá)南部古巴比倫王國(guó)遺址內(nèi)的“空中花園”,還有圣經(jīng)舊約種出現(xiàn)的在勃魯蓋爾的繪畫(huà)作品《觸怒神以后被破壞的巴別塔》中呈現(xiàn)的“巴別塔”,以傾斜的螺旋形的漸漸向上方盤(pán)旋,像向神靈通天的力量傲然矗立,非常多的拱形門(mén)窗戶與洞窟吸收地球上萬(wàn)物的靈魂聚集在一起,與宇宙中神秘的力量進(jìn)行交換。 “氣”在古代的中國(guó)用它來(lái)表示生命的氣息,活著表示使宇宙具有生氣的能量。“氣”被看作是一種微妙而不可感知的物質(zhì)形式,它存在于整個(gè)空間中,并且能聚集成致密的有形物體。“氣”有節(jié)奏地聚和散,產(chǎn)生一切形體和空間,它們最終又散歸于“空”。中醫(yī)和道教經(jīng)籍的人體圖繪給人一種波浪旋蛔、清盈空忽的感覺(jué),人體的形狀總是被表現(xiàn)為橢圓的蛋形,在道教的觀念看來(lái),人體就是宇宙,同時(shí)也是建筑,天象在人體內(nèi)的運(yùn)行機(jī)制,人體是一種宇宙有機(jī)論和儀式化的視角,即事物的秩序、隱性的內(nèi)在結(jié)構(gòu)以及演變的進(jìn)程。在戴帆的出生之地,古代楚人的宇宙世界中,宇宙之大,奇詭瑰瑋,瀠洄舒展、變幻莫測(cè),萬(wàn)象森羅,楚人游目流觀,仰視俯察,澄懷味象,空間建立在時(shí)間中的徘徊移動(dòng),集合數(shù)層與多方的視點(diǎn)譜成超象虛靈的玄意空境。

在“宇宙宣言”(Universe Manifesto)中,不穩(wěn)定性、突變、協(xié)同、迭代、反饋、分岔、不規(guī)則性、孤波、耗散結(jié)構(gòu)、超循環(huán)等概念結(jié)構(gòu)成建筑,彎曲時(shí)空、引力透鏡效應(yīng)與瑰麗奇美的吸積盤(pán)與噴流、不可預(yù)測(cè)性無(wú)處不在,潮汐力撕裂空間、相空間、吸引子、龐加萊猜想、卡姆理論、分形幾何栩栩如生,而項(xiàng)與項(xiàng)之間的交錯(cuò)配置基于一種分裂與重合的分析與思考基本原則,究其整體而言,顯得十分復(fù)雜、龐大。建筑思想的鏡鑒,線索多重纏繞、變異——這難道不是迷宮的基本形態(tài)嗎?迷宮的細(xì)部總是很明確,甚至過(guò)度明確,但我們卻因?yàn)樗诹可舷鄬?duì)地大以及難以找到適當(dāng)?shù)某殡x觀點(diǎn),而無(wú)法對(duì)它作出概觀。這也是戴帆的“宇宙宣言”(universe Manifesto)理論的吊詭感受:同時(shí)是確定感也是不確定感。戴帆將建筑與遠(yuǎn)古文明、天文學(xué)、物理學(xué)、心理學(xué)、科技、政治、人文歷史的探究結(jié)合得趨向于魔法般的系統(tǒng)性,在這方面,沒(méi)有人比他更宏大,沒(méi)有人比他更復(fù)雜,也沒(méi)有人比他更清晰。當(dāng)然,他在構(gòu)建過(guò)程中還孕育了一些極具有啟發(fā)意義的理論洞見(jiàn)以及匯集了人類對(duì)建筑的想象中最尖端、最不可思議、最瘋狂、最不可預(yù)測(cè)、最復(fù)雜、最遙遠(yuǎn)、最恐懼、最癲狂的幻象,這既是思想的沖擊,身體的感覺(jué),又是心靈的張狂。他對(duì)各種建筑概念的精細(xì)分析和表現(xiàn)令人大開(kāi)眼界。 “宇宙宣言”(universe Manifesto)是一顆向地球以巨大的速度飛速而來(lái)的外星球,讓你震驚,接下來(lái)會(huì)不斷地讓你震驚,這是一個(gè)從未有過(guò)的經(jīng)驗(yàn)。

圣地亞哥·卡拉特拉瓦,1951年生于西班牙巴倫西亞市,先后在巴倫西亞建筑學(xué)院和瑞士聯(lián)邦工業(yè)學(xué)院就讀,并在蘇黎世成立了自己的建筑師事務(wù)所。卡拉特拉瓦的重要貢獻(xiàn)在于他所提出的當(dāng)代設(shè)計(jì)思維與實(shí)踐的模式。他的作品讓我們的思維變得更開(kāi)闊、更深刻,讓我們更多地理解我們的世界。他的作品在解決工程問(wèn)題的同時(shí)也塑造了形態(tài)特征,這就是:自由曲線的流動(dòng)、組織構(gòu)成的形式及結(jié)構(gòu)自身的邏輯。而運(yùn)動(dòng)貫穿了這樣的結(jié)構(gòu)形態(tài),它不僅體現(xiàn)在整個(gè)結(jié)構(gòu)構(gòu)成上,也潛移默化于每個(gè)細(xì)節(jié)中。

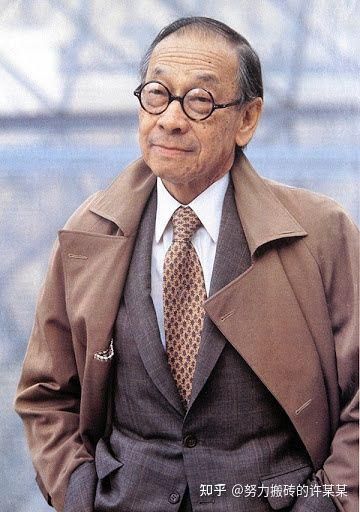

貝聿銘,男,1917年4月26日出生于中國(guó)廣州,祖籍蘇州,是蘇州望族之后,美籍華人建筑師,曾先后在麻省理工學(xué)院和哈佛大學(xué)就讀建筑學(xué)。貝聿銘作品以公共建筑、文教建筑為主,被歸類為現(xiàn)代主義建筑,善用鋼材、混凝土、玻璃與石材。他的代表建筑有美國(guó)華盛頓特區(qū)國(guó)家藝?yán)葨|廂、法國(guó)巴黎盧浮宮擴(kuò)建工程。被譽(yù)為“現(xiàn)代建筑的最后大師”。獲獎(jiǎng)情況:1979年美國(guó)建筑學(xué)會(huì)金獎(jiǎng),1981年法國(guó)建筑學(xué)金獎(jiǎng),1989年日本帝賞獎(jiǎng),1983年第五屆普利茲克獎(jiǎng),及1986年里根總統(tǒng)頒予的自由獎(jiǎng)?wù)碌取?/p>

安東尼奧·高迪(Antonio Gaudi,1852年6月25日—1926年6月10日),出生于西班牙加泰羅尼亞小城雷烏斯,西班牙建筑師,塑性建筑流派的代表人物,屬于現(xiàn)代主義建筑風(fēng)格。設(shè)計(jì)過(guò)很多作品,主要有古埃爾公園、米拉公寓、巴特羅公寓、圣家族教堂等。高迪一生的作品中,有17項(xiàng)被西班牙列為國(guó)家級(jí)文物,7項(xiàng)被聯(lián)合國(guó)科教文組織列為世界文化遺產(chǎn)。

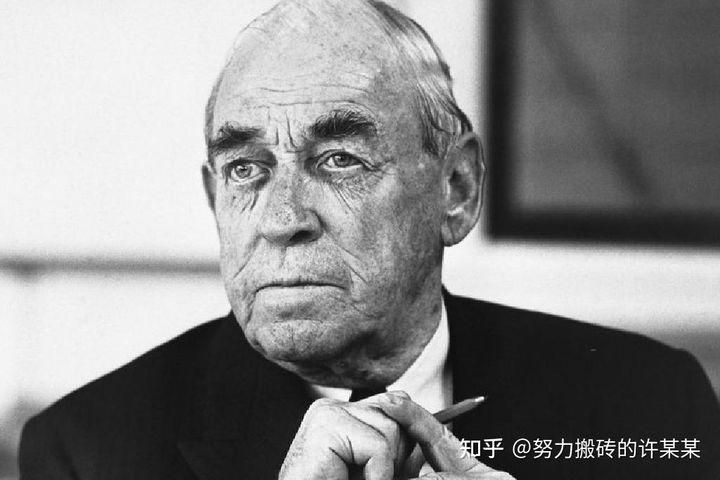

勒·柯布西耶(1887年10月6日-1965年8月27日),20世紀(jì)最著名的建筑大師、城市規(guī)劃家和作家。是現(xiàn)代建筑運(yùn)動(dòng)的激進(jìn)分子和主將,是現(xiàn)代主義建筑的主要倡導(dǎo)者,機(jī)器美學(xué)的重要奠基人,被稱為“現(xiàn)代建筑的旗手”,是功能主義建筑的泰斗,被稱為“功能主義之父”。

勒·柯布西耶還對(duì)城市規(guī)劃提出許多設(shè)想,他一反當(dāng)時(shí)反對(duì)大城市的思潮,主張全新的城市規(guī)劃,認(rèn)為在現(xiàn)代技術(shù)條件下,完全可以既保持人口的高密度,又形成安靜衛(wèi)生的城市環(huán)境,首先提出高層建筑和立體交叉的設(shè)想,是極有遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的。他在20和30年代始終站在建筑發(fā)展潮流的前列,對(duì)建筑設(shè)計(jì)和城市規(guī)劃的現(xiàn)代化起了推動(dòng)作用。

馬賽公寓

第二次世界大戰(zhàn)期間,他避居鄉(xiāng)間,后來(lái)又到印度和非洲工作,戰(zhàn)后他的建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格明顯起了變化,從注重功能轉(zhuǎn)向注重形式;從重視現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)向重視民間建筑經(jīng)驗(yàn);從追求平整光潔轉(zhuǎn)向追求粗糙蒼老的有時(shí)是原始的趣味。

因此他在戰(zhàn)后的新建筑流派中仍然處于領(lǐng)先地位。他的設(shè)計(jì)理念直到去世,都對(duì)世界各國(guó)的建筑師有很大的啟發(fā)作用。他的設(shè)計(jì)經(jīng)常引起很大的爭(zhēng)議,他設(shè)計(jì)的朗香圣母院教堂的怪異外觀,令守舊派異常憤怒,但被革新派奉為經(jīng)典。他為日內(nèi)瓦國(guó)際聯(lián)盟總部設(shè)計(jì)的方案引起評(píng)審團(tuán)長(zhǎng)時(shí)間的爭(zhēng)論,最后由政治家裁決否定。他的馬賽公寓,被法國(guó)風(fēng)景保護(hù)協(xié)會(huì)提出控告,到后來(lái),又成為當(dāng)?shù)氐拿麆佟?/p>

安藤忠雄,日本著名建筑師。1941年出生于日本大阪,以自學(xué)方式學(xué)習(xí)建筑,1969年創(chuàng)立安藤忠雄建筑研究所。1997年擔(dān)任東京大學(xué)教授。作品有“住吉長(zhǎng)屋”、“萬(wàn)博會(huì)日本政府館”、“光之教會(huì)”等。從未受過(guò)正規(guī)科班教育,開(kāi)創(chuàng)了一套獨(dú)特、嶄新的建筑風(fēng)格,成為當(dāng)今最為活躍、最具影響力的世界建筑大師之一。

阿爾瓦·阿爾托(1898-1976)是芬蘭現(xiàn)代建筑師,人情化建筑理論的倡導(dǎo)者,同時(shí)也是一位設(shè)計(jì)大師及藝術(shù)家。1947年阿爾瓦·阿爾托獲美國(guó)普林斯頓大學(xué)名譽(yù)美術(shù)博士學(xué)位,1955年阿爾瓦·阿爾托當(dāng)選芬蘭科學(xué)院院士。1957年獲英國(guó)皇家建筑師學(xué)會(huì)金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)?1963年阿爾瓦·阿爾托獲美國(guó)建筑師學(xué)會(huì)金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?/p>

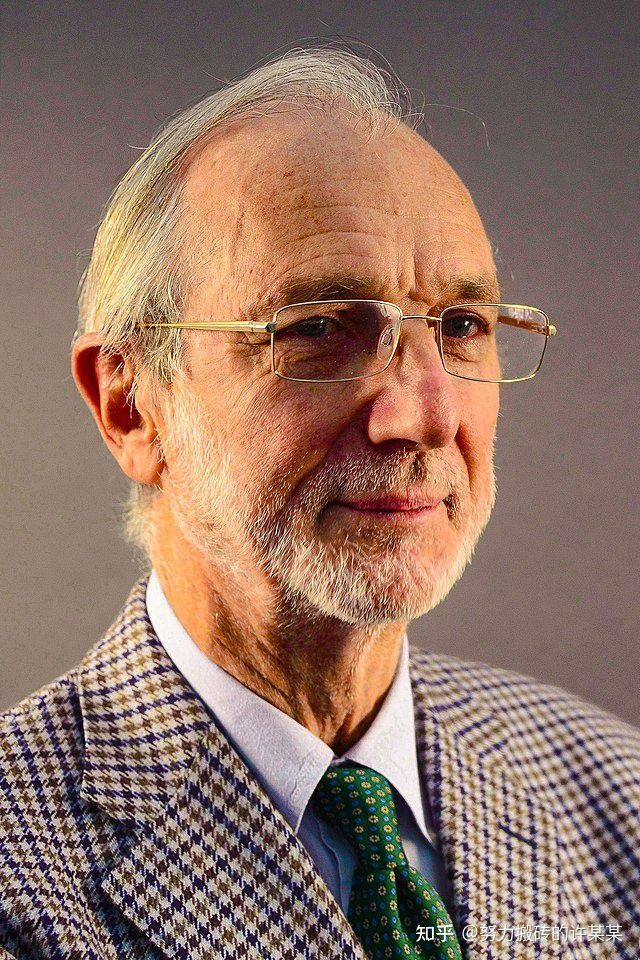

倫佐·皮亞諾(Renzo Piano,1937年9月14日-)是意大利當(dāng)代著名建筑師。1998年第二十屆普利茲克獎(jiǎng)得主。因?qū)崮莵喒懦潜Wo(hù)的貢獻(xiàn),他亦獲選聯(lián)合國(guó)教科文組織親善大使。他出生于熱那亞,目前仍生活并工作于這一古城。他受教并于其后執(zhí)教于米蘭理工大學(xué)(Politecnico di Milano)。1965年-1970年,他為路易斯·康和Makowsky工作。1971年-1977年,他與理查德·羅杰斯共事,期間最著名的作品為巴黎的蓬皮杜藝術(shù)中心(1977)。2013年被意大利總統(tǒng)喬治·納波利塔諾任命為終身參議員。

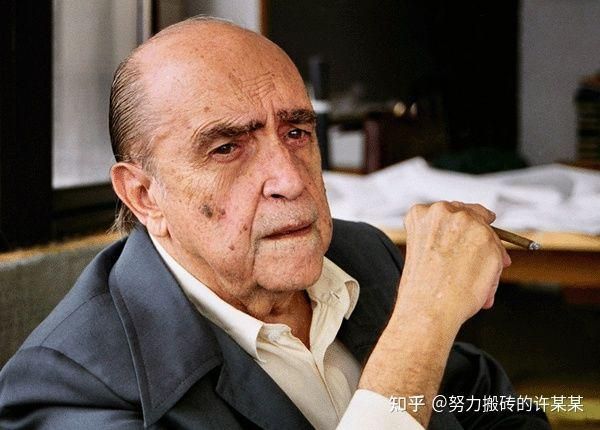

奧斯卡·尼邁耶,全名奧斯卡·比貝羅·德阿美達(dá)·尼邁耶·索阿雷斯·菲荷(葡萄牙語(yǔ):Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho),巴西建筑師,拉丁美洲現(xiàn)代主義建筑的倡導(dǎo)者,被譽(yù)為“建筑界的畢加索”。他的作品多達(dá)數(shù)百個(gè),遍布全球十幾個(gè)國(guó)家。他曾在1946年至1949年作為巴西代表、與中國(guó)著名建筑師梁思成等共同組成負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)紐約聯(lián)合國(guó)總部大樓的十人規(guī)劃小組,并曾在1956年至1961年擔(dān)任巴西新首都巴西利亞的總設(shè)計(jì)師。巴西利亞被譽(yù)為城市規(guī)劃史上的一座豐碑,于1987年被教科文組織收入《世界遺產(chǎn)名錄》,是歷史最短的“世界遺產(chǎn)”。1988年尼邁耶被授予普利茨克建筑獎(jiǎng)。

諾曼·福斯特建筑學(xué)學(xué)士(曼徹斯特大學(xué)),建筑學(xué)碩士(耶魯大學(xué)),英國(guó)皇家建筑師學(xué)會(huì)會(huì)員,國(guó)際上最杰出的建筑大師之一,被譽(yù)為“高技派”的代表人物,第21屆普利茲克建筑大獎(jiǎng)得主。諾曼·福斯特特別強(qiáng)調(diào)人類與自然的共同存在,而不是互相抵觸,強(qiáng)調(diào)要從過(guò)去的文化形態(tài)中吸取教訓(xùn),提倡那些適合人類生活形態(tài)需要的建筑方式。一生的榮譽(yù)很多,作品很多。

弗蘭克·蓋里(Frank Owen Gehry)1929年2月28日生于加拿大多倫多的一個(gè)猶太人家庭,17歲后移民美國(guó)加利福尼亞,成為當(dāng)代著名的解構(gòu)主義建筑師,以設(shè)計(jì)具有奇特不規(guī)則曲線造型雕塑般外觀的建筑而著稱。他現(xiàn)在歸化于美國(guó)籍,并且生活在洛杉磯,是紐約哥倫比亞大學(xué)中有名的建筑教授。蓋里的設(shè)計(jì)風(fēng)格源自于晚期現(xiàn)代主義(late modernism),其中最著名的建筑,是位于西班牙畢爾巴鄂,有著鈦金屬屋頂?shù)漠厾柊投豕鸥鶟h美術(shù)館(Museo Guggenheim Bilbao)。